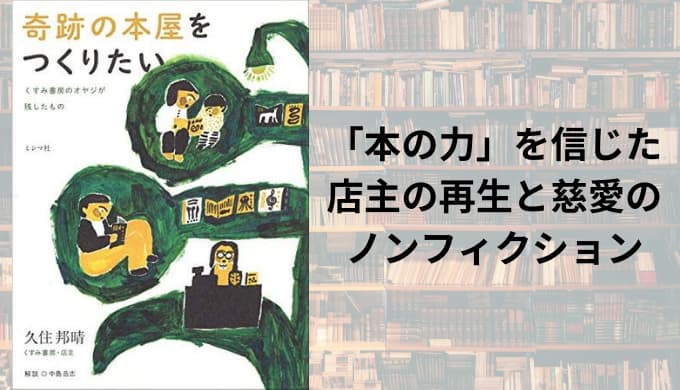

あなたは、故・久住邦晴さんを知っていますか?

くすみ書房は昭和21年(1946年)創業の、札幌を拠点とする老舗本屋です。(2015年に閉店しました)。

今回取り上げる『奇跡の本屋をつくりたい くすみ書房のオヤジが残したもの』 は、街の本屋を命がけで護ろうとした1人の店主の、人柄が垣間見える奮闘記です。

ポイントは、大きく分けて3つ。

- どうやって久住さんは、お店を立て直したのか?

- どうして、「売れない本フェア」を行ったのか?

- 閉店寸前まで追いつめられた時、久住さんが取った行動とは?

これから書店を経営しようと考えている方も、八方ふさがりの状況に置かれて苦しんでいる方も、この三点に注目して読んでいただきたいです。

目次

あらすじ・内容紹介

久住さんが「売り上げが低下している」と嘆いたことから、全ては始まりました。

書店の最寄り駅が途中駅にダイヤル改変されてしまったせいで、お客さんが離れてしまったのです。

売れば売るほど赤字が続き、卸業者からは催促の手紙が届きます。

一時は閉店を考えたこともある久住さんでしたが、お客さんが言いそうなことを想像して、はっと気が付きます。

「このままだと、息子が亡くなったせいで閉店したのだと思われてしまう」。

閉店を、若くして亡くなった息子のせいにするわけにはいきません。

建て直しに奮闘する日々が始まります。

奇跡の本屋をつくりたい くすみ書房のオヤジが残したものの感想(ネタバレ)

「なぜだ?売れない文庫フェア」ができるまで

ピンチに陥った久住さんを救ったのが、新聞に広告が載っていた、1冊の本でした。

そこから得た知識を使って、久住さんはある女性に話を伺うことになります。

「人を集めるにはどうすれば良いか?」

彼女が提案したのが、大きく分けて2つでした。

- マスコミを動かすこと

- あなた(久住さん)を売り込むこと

人前に出るのは恥ずかしいと感じた久住さん。

それよりも、マスメディアが飛びついてくれるような斬新な企画として、新潮文庫の「無印本」を売ってみてはどうかと提案します。

「売れない文庫本フェア」のはじまりです。

無印本とは?

新潮文庫の「無印本」とは、一体なんなのでしょう。

順に追って説明します。

新潮文庫には、それぞれ1位から200位までがS、201位から500位までがAというように、それぞれランク付けがされています。

そのなかでも「最も売れてない」のが1501位~最下位にある本です。

ここに置かれた本には、ランクがありません。

- 1~200位 S

- 201~500 A

- 501~1000 B

- 1001~1500 C

- 1501~最下位 ランクなし無印本(←売り出し)

久住さんは、この「1番売れていない」ランクなしの無印本を売り出すという、前代未聞の企画を打ち出したのです。

「売れない文庫フェア」の反響

ダメ元で始めた売れない文庫フェアは、大成功を収めました。

11月の文庫の売り上げはなんと、前年の3倍、全体でも15%アップという、前例のない快挙でした。

久住さんは、さらに本をPRするため、中学生向けの選書500冊をリストアップした、「本屋のオヤジのおせっかい 中学生はこれを読め!」をスタートさせます。

後に久住さんたちが選んだ500冊のリストは、2006年にブックレットとして北海道新聞社から発売されることになります。(2019年現在、絶版しています)

その他にも店内で朗読を行ったり、哲学カフェ、「ソクラテスのカフェ」のオープン、大谷地への移転など、久住さんは精力的な活動を続けます。

本が人生を変え、奇跡を起こす

売り上げが上がってほっとしたのもつかの間。

それでも経営難は続きます。

苦肉の策として、久住さんは親しい間柄の人を中心に寄付を募ることにしました。

ここでも彼は、人の繋がりを実感することになります。

必要額の1600万円が、借り入れも含めて集まったのです。

翌年、またしても不足分が生じてしまった久住さんは、お客さんに呼びかけます。

今度は、ネットを通してくすみ書房友の会への入会を緊急募集したのです。

その結果、420人の方のお申込みと、個人的にくすみ書房に融資を行ってくださる方のお陰で、この危機的な状況を乗り切ることができました。

驚いた。寄せられた温情にどう答えたらいいのか。

多くの方が、何とか店を続けてと言ってくださり、頑張ってと励ましてくれる。言葉がない。

まとめ

このほかにも、久住さんは「中学生はこれを読め!」「高校生はこれを読め!」などの面白くて、人にはなかなか真似できないような企画をたくさん生み出してきました。

面と向かって口に出せない数々の葛藤や、相次いで大切な人を亡くした辛さもあったことだろうと思われてなりません。

街の本屋だからこそありえた、人々の繋がりの深さが胸に沁みました。

本を愛し、妻を愛し、お店に来るお客さんを愛した彼の生涯をどうか、見届けてください。

久住さんの言葉を借りて言うならば、「本には奇跡を起こす力がある」のです。

この本があなたに共鳴し、かけがえのない1冊になってくださることを、心から願っています。

本には奇跡を起こす力があります。

そのためには、ピンチになっても逃げたりあきらめないで、そのピンチに向き合い、どうすれば勝てるか考え、そして行動することです。

主題歌:くるり/奇跡

さて、今回の選曲はくるりの奇跡です。

2011年当時、500円のワンコインで販売されていたシングルでした。

是枝裕和監督が携わった、同タイトルの映画の主題歌です。

神様ほんの少しだけ 絵に描いたような幸せを

分けてもらうその日まで どうか涙を溜めておいて

奇跡とは、はっきり目に見えるものではなく、今ここにひっそりと咲く一輪の花のようなものであるように私には思えます。

ささやかでとても小さいですが、人の心を癒し、慰めてくれるものです。

このくすみ書房も、そのような奇跡によって支えられた書店のうちのひとつではないのでしょうか。

この記事を読んだあなたにおすすめ!

額賀澪『拝啓、本が売れません』「本が売れない」という切実な悩みを、作家自ら取材を行い、本にしたレポートです。

『拝啓、本が売れません』あらすじと感想【出版業界のことが知りたいならこの1冊!】

『拝啓、本が売れません』あらすじと感想【出版業界のことが知りたいならこの1冊!】