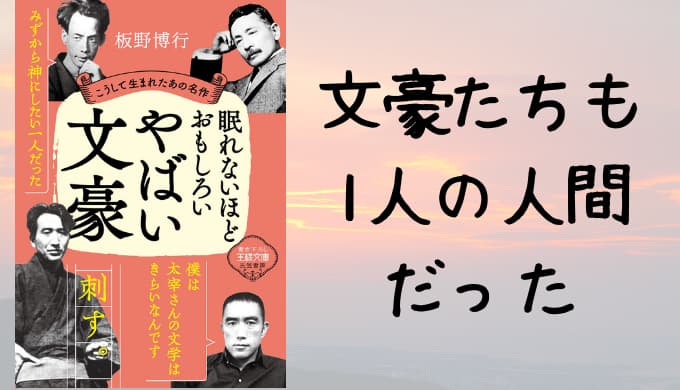

大酒を食らう、借金ばかりする、とにかく変態、自殺する、心中する、ひと様に妻を譲渡する、最後は孤独死。

とにかくハチャメチャな、文豪たちの赤裸々な生態とその生涯。

こんな人におすすめ!

- 爆笑系の文豪の本が読みたい人

- 明治、大正を生きてみたかった人

- 文豪の小説が難しそうで手が出ない人

あらすじ・内容紹介

どうしても芥川賞がほしかった太宰治は、選考委員の佐藤春夫に4メートルもの長さの書簡を送りつけ困惑させる。

死後に未払いのお金(骨董品を買った)が数千万円も残っていた川端康成。

実母のように狂気に飲み込まれる前に自殺した芥川龍之介。

日本酒すら煮立てて飲む泉鏡花。

谷崎潤一郎から妻を譲り受けた佐藤春夫。

文豪だって人間だ。文豪だって疲れる。

文豪だってヤケクソになることだってあるし、文豪だって恋も失恋もするのだ。

しかし、今の常識に照らし合わせてみればとんでもないエピソードばかり。

常軌を逸しすぎ。道徳心はどこへ。

倫理観やモラルはどうなっているの?

そんなエピソード満載でお届けする、おもしろすぎて眠れなくなる文豪読本。

『眠れないほどおもしろいやばい文豪』の感想・特徴(ネタバレなし)

ナルシスト、脅迫、お前の文学が嫌いだ

行動もぶっ飛んでいれば、思考もぶっ飛んでいる。

それが「文豪」という生き物なのだ。

ちょっとここで「文豪」の意味について調べておく。

「文章、文学に抜きんでている人、文章、文学の大家」(広辞苑より)。

現代に文豪はいないのか?と訊かれれば、残念ながら現代の作家が「文豪」という言葉で呼ばれている検索結果は調べても出てこなかった。

脱線してしまった。さて。

文豪と呼ばれる生き物は、本当に面白い。

ハンサムと自分の才能を自覚(自惚れ?)していた芥川龍之介。

自分の天才ぶりを誇らしげに、

みずから神にしたい一人だった

とのたまうあたり、おそらく自分の才能に酔っていたのだろう(もちろん、立派な作品を残したのだから、才能に酔っていてもいいし、自惚れていてもだれも文句は言わないだろうけど)。

芥川龍之介(あくたがわりゅうのすけ)は享年35歳。

自ら命を絶ってしまった。服毒自殺だった。

服毒自殺を選んだ理由は、

美的嫌悪を与えない外に蘇生する危険のない利益を持っている

からだそうだ。

自殺するというのに「美しさ」を考えるあたり、ハンサムを自覚していた芥川らしさが表れている。

私は読んだことのある芥川作品は、『鼻』『杜子春』『羅生門』の3つだけだけれど、作品のどこにその「美しさ」があるのかはわからない。

どちらかと言えば暗く、ジメジメしていて、むき出しの人間の本性を見せつけられて、ハンサムでモテモテだった芥川の心の底でうっくつしていたものがうかがえる気がする。

自殺した理由は、あの有名な「ぼんやりとした不安」。

きっとだれもが抱える漠然とした心の闇を、芥川は抱えきれなかったのだろう。

しかし「ぼんやりとした不安」という自殺の理由もどこかに、芥川らしい美的センスを感じる。

「借金苦で自殺します」でもなく、「失恋して自殺します」でもない。

「ぼんやりとした」だれにも理解されない「不安」を理由にして命を絶つ。

自殺を擁護するつもりはないけれど、なんとも美しい理由で死んでしまったものだ。

美しい理由で自殺する文豪もいれば、同じ文豪を脅す文豪もいる。

刺す。さうも思った。大悪党だと思った

太宰治(だざい おさむ)が芥川賞を受賞させなかった川端康成(かわばた やすなり)に対して書いた文章。

もはや、脅迫のレベル。警察沙汰ものだ。

昔、「芥川賞をもらってやる」発言をした作家さんがいたけれど、それをはるかに超えるレベルで怖い。

これに対する川端の返事は書いてなかったけれど、こんな脅しに屈しないのは確かだろう。

でなきゃ、川端自身が宿賃を踏み倒して伊豆の旅館に泊まったりしないからだ(この伊豆への長い滞在がなければ、「伊豆の踊子」は生まれなかったわけだが)。

怖いと言えば、太宰治に会った三島由紀夫(みしま ゆきお)も怖い。

「僕は太宰さんの文学が嫌いなんです」

いくら太宰の作品が気に入らないからといっても、仮にも先輩である。

三島自身も文学を志す身だというに、面と向かって言った言葉がこれ!

度胸がありすぎて、逆に怖い!

いや、その思い切りのよさを尊敬するべきなのか……。

今よりも格段に上下関係が厳しかっただろうこの時代。

三島のこの発言はただの好き嫌いの主張なのか、それとも有名な太宰に対するむきだしのライバル心なのか。

三島のこの発言に対する太宰の返事が一枚上手という感じで、なかなかイケているので、是非とも本書で確かめてほしい。

ナルシストだったり、脅迫まがいのことをしたり、突如先輩の文学を好き嫌い発言したり。

ぶっ飛び文豪は、行動も言動もどこまでもぶっ飛んでいたのだった……。

正反対すぎる2人

与謝野晶子(よさの あきこ)といえば「君死にたもうことなかれ」という教科書にも載っている、有名な詩を詠んだ女流歌人だ。

一方、樋口一葉(ひぐち いちよう)は現在の5千円札の肖像画になっている女性作家。

2人はほぼ同じ時代を生きていた。

だというのに、あまりにも2人の人生は対照的だ。

妻から夫(与謝野鉄幹・よさのてっかん)を奪った情熱的な晶子。

師匠との恋愛スキャンダル、破局した婚約者からの「よりを戻そう」発言、借金を知人の男性に頼めば「妾にならないか」と言われた一葉。

恋愛までもちがい過ぎる2人。

一葉が「妾にならないか」と言われた背景に、当時の女性の立場の弱さがうかがえる。

けれど、晶子は元の妻から与謝野鉄幹を奪っている。

しかしこれはきっと、晶子の才能に気づいた与謝野鉄幹が妻を捨てたにちがいないと私は踏んでいる。

父の残した借金のために17歳で一家を支えることになった一葉。

晶子は、自身が作り上げた「明星」を存続させるための「金の卵」で大黒柱だった。

ちがう意味で2人は何かしらを支えていた。

ここの部分を読むと、男って本当に情けない生き物だと思わせられる。

女性はいつも何かを支えていた。

明治、大正時代の女性の権利や立場があまりよくなかった。

その中で晶子は女性の解放運動に尽力したし、一葉は女性で初めての職業作家になったのだ。

苦しい立場や、認められない権利があった時代でもあったけれど、徐々に革命的なことが起きる予感のする時代でもあった。

現代でも女性は弱い立場に置かれる場合がある。

けれど、変わり始めた時代に境遇も運命もまったくちがう2人が過ごした人生が、のちの女性の生き方にも影響を及ぼしている。

一葉は結核で24歳という若さで亡くなり、晶子は狭心症と尿毒症で63歳で亡くなった。

現代で言えば2人とも若すぎる死だが、残されたものは私たちに脈々と受け継がれている。

その癖はいったいどこから?

「無くて七癖有って四十八癖」ということわざがある。

つまり、癖は多かれ少なかれだれにでもあるということだ。

文豪には奇妙な癖を持つ人が多くいる。

甘党だった森鷗外(もり おうがい)は、ごはんと甘いものを一緒に食べるためにまんじゅうを茶漬けにした「饅頭茶漬」が好物だった。

初めて訪れた女性編集者を何も言わずにジロジロ見つめ、耐え切れずに泣かせてしまった川端康成。

酒癖が悪く、気に入らない太宰の家に夜襲をかける中原中也(なかはら ちゅうや)。

おのおの、癖になった理由はいろいろあるだろうけれど、現代人よりも文豪たちは自らの癖を隠そうとしない。

「だってこれが自分なんだもん」

そんな声が聞こえてきそうで、なんだか羨ましい。

ハチャメチャなことをする人が多いけれど、癖すらも抑圧されてとんでもない事件を起こす現代人よりずっとマシである。

戦争があり、世間にはなかなか評価されず、ときには大学に落第し、しかしその時代には確かに「自由」があった。

人に迷惑をかけたり、常識では考えられないような、ユニークな癖を持っていた文豪たち。

目一杯、「生」を謳歌していた姿が、とてもまぶしく感じる。

まとめ

ところで川端康成の『雪国』の冒頭、

国境の長いトンネルを抜けると雪国であった。

の「国境」をあなたは何と読むだろう?

「こっきょう」?「くにざかい」?

今も論争を巻き起こしているこの問題。

きっと川端は空の上で、大きな目をギョロギョロさせて笑っていることだろう。

令和に生きる私たちの中には、たくさんの文豪たちの痕跡が息づいている。

めちゃくちゃで、ハチャメチャな人生を生きた、力強い痕跡が。

この記事を読んだあなたにおすすめ!

『実家が全焼したらインフルエンサーになりました』あらすじと感想【泣き笑い30年が1時間で読めるユーモラスなエッセイ】

『実家が全焼したらインフルエンサーになりました』あらすじと感想【泣き笑い30年が1時間で読めるユーモラスなエッセイ】

書き手にコメントを届ける