「読書ってミュージシャンにとってめちゃくちゃ大事なんですよ」

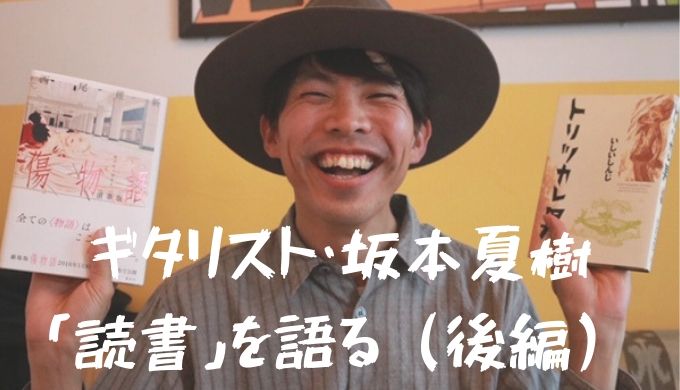

ギタリスト・坂本夏樹「読書」を語る【読書は新しいものが生まれてくる時間】(前編)

ギタリスト・坂本夏樹「読書」を語る【読書は新しいものが生まれてくる時間】(前編)

前編に引き続き、ギタリストとして活躍中の坂本夏樹さんに、読書と音楽の関連性などについて語っていただいた。

今、ミュージシャンに足りないのって「想像力」なんですよ。

――さて、音楽と読書の相互作用について掘り下げて伺いたいと思うのですが、その時に読んでいた本が音楽に滲み出ることはありますか?

めちゃくちゃ滲み出てきますね。『傷物語』なんて、これを読んでいくつ曲を書いたんだろう。

――読書経験は、演奏にも生かされるのでしょうか。

生かされますね。スタジオミュージシャンっていう仕事をしていると、曲の理解力をまず求められるんですね。

社長の西川進さんのことを尊敬していて、先日講義を受けに行ったんです。専門学校でどんなことを教えているのかと思って。その時に一番共感できたのが、「まず歌詞を読みましょう」ということでしたね。歌詞のなかに曲が向かおうとしている方向があるので、歌詞を読んでどういうことを伝えたいのかを理解した上で、それにあったフレーズを編み出していく。それが理解力の高さに繋がる。

――音楽を専門的に学ぶ人ほど、歌詞は読まないと聞いたことがありました。

いや、歌詞を読まないとやっぱりダメで。

すごいポップだけど、悲しいことを歌ってる。そんな後ろでポップなギターを弾いて良いのかと。もっと複雑な気持ちを汲み取ってあげないといけなくて。

これを外に曲として出そうとしている人の精神状態は果たしてどこにあるんだろうってところからフレーズを組み立てていく。

――まるで行間を読む感覚ですね。

まさにその通りなんですよ。しかも歌詞なので文字量でいうと数千文字なんて絶対にいかないので。その中から汲み取らなきゃいけないので、めっちゃ難しい。読解力や自身で歌詞を解釈する力をギターに落としこまなきゃいけない。なので、読書ってミュージシャンにとってめちゃくちゃ大事なんですよ。それが出来ている作品は素晴らしいですね。

ーー歌詞を読み取れたなと思った作品はありますか?

RADWIMPS・野田洋次郎さん楽曲提供の、酸欠少女さユりちゃん『フラレガイガール』ですね。自分も演奏しているんですが、最初に歌詞とメロディーが送られてきて、それを見た時に「この歌詞は余計なことは全然いらねえ」と思って。気持ちを音色で表現するみたいな感じですね。フレーズとかじゃなく、最小限の音数でどれだけ音色の起伏で歌の世界観を表現できるかを意識しました。

コードをバーって弾いているだけなんですが、色んなところから「ギターがよかった!」という連絡が来ました。

ーー『フラレガイガール』に本をつけるなら何だと思いますか?

さユりちゃんから初めて勧めてもらった本が辻村深月さんの『凍りのくじら』だったので、それが出てきますね。この曲がエンドロールでグッとくるだろうなって思うのは、辻村さんの『冷たい校舎の時は止まる』。女性からの一方的な気持ちが伝わらない歌なので、本の世界観と曲が繋がる。サブキャラクターの気持ちで聴いてもグッとくる曲だなと思いますね。スピンオフの『ロードムービー』と続けて読むとまためちゃくちゃいいんですよ。

ーーCreepy Nutsの「ぬえの鳴く夜は」のギターも演奏されていますよね。

そうですね。あれはヒップホップ的解釈だなと思ったんです。

まず「好きに弾いてもらえないか」ってトラック(音源)だけが送られて来てたんですよ。

僕にお願いされるギターだとファズが効いていたりとか、エキセントリックな感じの激しくてカッティングがある曲を求められているので、それを弾いたら気に入ってくれて。

やりとりはそれで完了して、数カ月後お昼でも食べようと思って、たまたま松屋に入ったんですね。店内で流れてる曲に「あれ?このギター知ってんな」って(笑)

そしたらCreepy Nutsの『ぬえの鳴く夜は』で。「あれCreepy Nutsだったんだな」と。多分、『ぬえの鳴く夜は』というタイトルが先に知らされていたら、もっとエグいギターを弾いていたんだろうなとも思います。

知ってるからこそひとつの方向に向かって響く曲もあれば、お互いに理解しあっていないものを合わせることで化学反応が起こる曲ってのもあって。

だからこそ解釈をする能力って高めていかないといけなくて。

――音楽を作るってとても難しそうですね…

今、ミュージシャンに圧倒的に足りないのって「想像力」なんですよ。若い子たちと演奏する機会があるんですが、今はYouTube等の影響で「こういう風に弾きたければこういう練習をすれば良い」といった近道があるので、テクニックはあって何でも弾けるんです。でも、面白くないんですよね。オリジナリティーがなくて。

音楽に音楽だけで応えていてはダメなんです。上手なこと、型通りなことがやれたとしても、それはエンジニアやプロデューサーにしか伝わらない。そうじゃない人たちに伝えるには、音楽ではないところで音楽に応えるっていうのが大事なんだろうな、と僕は強く思っていて。

今、音楽の現場って縮小していっているんですね。音楽を聴く人にしか音楽を届けていない状況なので。ReaJoyの皆さんが本と音楽を繋げることで、普段読書に興味を持たない人にも読書を繋げようとしているように、音楽もそれをしないといけない。

――CDの売上が芳しくない要因も、そこにあるのかもしれませんね。

今、音楽業界は型にハマってしまっているので、ピンポイントのターゲットにどれだけの単価で買わせるかという勝負になってしまっているんです。音楽を音楽だけでしか考えられていないから。

音楽しか知らなくて、本を読んだことがない人が、何かをキッカケに「本って面白い」ってなったら刺さるじゃないですか。色んな情報が入ってくるからこそ、自身で経験したものの衝撃って相当な破壊力を持っているなと感じます。

実は最近、考えていることがあるんです―――

――電子書籍についてはどのように捉えていますか?

本を読むこと自体も好きですが、僕はモノとしての作品が好きなんです。「(表紙をめくって)布張りしてあるんやー!」みたいな。

でも、サブスクリプションの電子書籍も頻繁に使います。今までは「紙の本を買ってみたけどそんなに良くなかった」ということも多かったのですが、サブスクリプションを使うようになってからは「これは紙の本で買おう」とか「これは何かあった時にデータとして買おう」といったように、吟味して切り分けをすることができるようになりましたね。

実は最近、作家さんや書店にも知り合いが増えてきて、彼らと話していることがあるんです。電子書籍についてもサブスクリプションやダウンロードの仕組みを応用すれば良いのになと思っていまして。…皆さんレコードってあんまり買わないですよね?

――そうですね。機材も必要になります。

モノとしては欲しくなる、でも家で聞けない状況にある人ってすごく多くて。そういう人のためにダウンロードコードがあるんですよ。読み込んでアクセスすれば、レコードプレーヤーがなくても聴ける。

――いろんな楽しみ方が出来るんですね。

そうなんです。でも本ってそういうのがない。僕はモノとして好きなので、電子書籍だけだと嫌で。だから、本にダウンロードコードを付けたら良いのにな、と思います。

電子書籍もヒットしていると思いますが、まだまだ浸透していない。本というモノが好きで読んでいる人にはまだ響いてないと思うんですよね。そういう人たちのためにも、本にダウンロードコードもあって、書籍データの規格が統一されていてどの端末でも読めるようになれば、電子書籍はかなり発達すると思うんです。

そうなると、携帯小説などもさらに読みやすくなるので「ヤングアダルト」と言われている中高生向けのジャンルも浸透していくのではないでしょうか。

僕も相変わらず本を買うし、モノとしてコレクションもしていくけど、旅先では端末を使って読むようにする。そういうバランスなら精神衛生を保っていられます(笑)

――旅行だと重くなりますし、宝物の本ほど傷つけたくないから、持って行きにくいんですよね。

そうなんですよ。だから2冊買っちゃうし、絶対袋に入れちゃう(笑)。

家にライブラリーとしてある状態でそれを持ち出せるとなると、もっと読書好きに響くんじゃないかなと。

――「ダウンロードコードつきの本」を実践しているところはないんですか?

ないんですよ。話はしているんですけどね、サブスクリプションも権利問題がとてもややこしかったので。本になると、より著作権って大事になってくるじゃないですか。

とは言っても、こういうアイディアで儲けたいとかは一切思っていません(笑)

次の世代、若い世代に向けてもっと読書が楽しめる世界になれば良いと思っています。端末の紐付けが僕の中ではまだ解決できていないので電子書籍にはまだ後ろ向きですが、音楽のサブスクリプションとかは「どんどんと自由に作っていこうよ」みたいな風潮が出てきています。本もそうなってくれば良いのにな、と思います。

――型に捉われない仕組み作りの重要性を感じますね。

次のページ

書き手にコメントを届ける