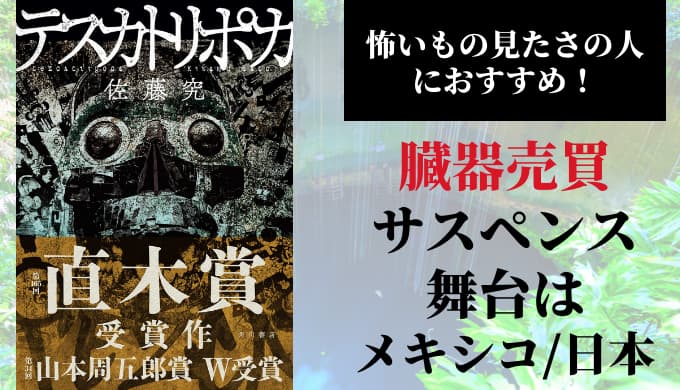

『テスカトリポカ』は読む人を選ぶ小説だ。

メキシコと日本を舞台にした臓器売買、いわゆる闇ビジネスをテーマにした物語で好みが大きく分かれるためである。

だが、作品世界にいったんハマると、そのダークで奇想天外なストーリーから抜け出せない魅力がある。

目次

こんな人におすすめ!

- 怖いもの見たさの人

- 社会の暗部に興味がある好奇心旺盛な人

- 派手なアクション映画やサスペンス映画が好きな人

あらすじ・内容紹介

物語は1996年のメキシコのある都市から始まる。

日本ではまだバブル後の余韻がほんの少し残っていた頃だが、メキシコでは様相が全く異なっていた。

麻薬ビジネスに支配された闇の街で1人の少女・ルシアが奔走していたのだ。

遁走の末、ルシアはやがて地球の裏側の国・日本にたどり着き、そこで生活を始める。

出会ったのが日本人の男・土方(ひじかた)だった。

2人はやがて結婚し、産まれた土方コシモがこの作品の主人公となる。

罪を犯し、数奇な運命をたどるコシモは自らのルーツである母の故郷メキシコに向かう。

そして、闇社会で暗躍することになるコシモだが、物語には衝撃的な展開が待ち受けていた。

『テスカトリポカ』の感想・特徴(ネタバレなし)

脈々と受け継がれる精神性

ある罪を犯したコシモはバルミロにこう告げられる。

神に捧げられる電気ドリル(エル・タラドロ)の最期をおれたちと見届ける。その前に下に行って、食事をするといい。(中略)わかるか、コシモ?おれたちは家族(ソモス・ファミリア)だ 。

代々続く”信仰”の下に育まれる犯罪組織が実は「家族」の概念によって守られているのは映画『ゴッドファーザー』と同じ構図だ。

こうして悪しき習わしがコシモを運命に導くことになる。

資本主義の暗部を抉る

この作品には読み手を一気にひきつけるパワフルさや、終わりのみえないテンポのよいアクション映画をみている気分にさせるような、ある種の強引な魅力が備わっている。

だが、そうした”腕力”のみにとどまらないのは、資本主義の本質について込められた作者なりの洞察が作品に奥行きを与えているからだ。

資本主義こそは、現代に描かれる魔法陣だった。その魔術のもとで、暗い冥府に眠っていたあらゆる欲望が、現実の明るみへと呼びだされる。本来、呼びだされてはならないようなものまで。さまざまな形を取る資本主義の魔法陣のうちで、おそらくもっとも強力な魔術の図形である麻薬資本主義、その中心にずっと身を置いてきたバルミロにとっては、潜伏先に選んだインドネシアという国、ジャカルタという都市の闇を理解することはたやすかった。

近年、拡大する格差への批判から一部にはマルクス主義回帰の声もある。

『テスカトリポカ』は独自の視点から資本主義の暗部を徹底的に掘り下げており、直木賞受賞作らしい気概が十分に窺える社会派作品といえよう。

テスカトリポカとは?

表題の”テスカトリポカ(Tezcatlipoca)”とは、アステカの言葉で煙を吐く”鏡”という意味である。

”鏡”とは火山岩の一種であるその名の通り黒い石、黒曜石でできた儀式に使用された鏡のこと。神々の中で最も大きな力を持つとされ、キリスト教の宣教師たちによって悪魔とされたそうだ。

身体は黒く、顔に黒と黄色の縞模様を塗った姿として描かれ、しばしば右足が黒耀石の鏡か蛇に置き換わった姿で表現されている。

神々には知られざるライバル関係もある。テスカトリポカのライバルの神はケツァルコアトルだ。

大型翼竜として知られるケツァルコアトルスの由来になっているので耳馴染みのある人もいるだろう。

イギリス・ロンドンにある大英博物館では、この作品の表紙にもなっているテスカトリポカのお面が飾ってある。

お面の大きな目が投げかけるその視線は何とも異様で、凄惨な歴史に込められた人々の怨念の不気味さが感じられる。

遠いようで身近なメキシコ

ふだん平和な日本で普通に暮らしていると、メキシコという国はいっけん近いようにみえて遠い国のように感じられる。

サッカーの対戦相手や、トルティーヤやタコスなどエキゾチックな食文化の地として知られる国・メキシコ。旅行や留学先として、もしくは交流国としてある程度親しみもある。

だが、両国は地理的に遠く離れているだけでなく、資本主義社会の日本とかたや社会主義国家であるメキシコは政治性も真逆だ。

事情通でない限り、それ以上のことを知る機会はないし、また深い闇のイメージを感じる機会もない。

この作品を読むと全く別の意味で、メキシコが意外にも身近なところであると感じられるかもしれない。

それは決して離れ離れの関係ではなく、闇ビジネスに彩られた「ダークなグローバル資本主義」の中では表裏一体で、むしろ地続きになっているということである。

この作品ではそんな現代の”可能性”が描かれている。

メキシコの興亡史

登場する闇ビジネスはその手の漫画やドラマなどでおなじみの臓器売買だ。

日本国内ではまずお目にかからず、イメージされるのは東南アジアなどの海外諸国だが、昔からよく取り上げられる犯罪でもある。

それにしても、この作品ではどうして臓器売買・臓器移植がメキシコと結びついているのだろうか?

実はメキシコの国の成り立ち、その歴史に深い関係がある。

15~16世紀、今のメキシコの首都・メキシコシティにアステカという古代王国があった。大航海時代になって、大西洋を渡って入植したスペイン人に征服されるまでアステカは繁栄した。

その後、ヌエバ・エスパーニャを経てメキシコ合衆国となった。勃興したアメリカ合衆国との戦争で敗れるまでの時期は、現在のカリフォルニアをも支配下におく巨大な国家であった。

また、古代に遡ると宗教的なルーツは古く、7世紀以前にさかのぼるテオティワカン文明(紀元前2世紀~6世紀)や、オルメカ文明(紀元前1200年頃から紀元前後)がある。

さらにアステカ王国と同時期、またはより以前にはメキシコ南東部でマヤ文明(紀元前8世紀~16世紀)も栄えていた。

このように、ひとくちにメキシコの文明といってもエジプトやヨーロッパとほとんど肩を並べるような悠久の歴史があった。

現代にも残る”命の選択”

アステカの場合、犠牲者は通常、奴隷や戦いで得た捕虜から選ばれ、生きたまま心臓が取り出されることが通例となっていた。

”神”は男性が多かったため、女性が生贄に選ばれることが多かったらしい。興味深いのは、必ずしも生贄への選抜が忌避されなかったことだ。

ある有名な話によると、球技をやって「勝った」チームが生贄として選ばれたことがあるらしい。

人は誰でもいつか必ず死ぬ。ならば、いっそのこと神の生贄として捧げられることは名誉なことだったのだ。

犠牲者を選び、生贄を捧げることで神に赦しを請う。ひとりを犠牲にして何百、何千もの人が本当に助かるならば、たしかに合理的かもしれない。

古代の話と思われるかもしれないが、この手の合理的な選択は現代でも”政治的決断”の名のもとにそれとは見えない形で日々行われている。

コロナ禍ひとつ例にとっても、トリアージ、医療崩壊、ワクチン差別…限られた医療リソースのなかでは命の選択が常に迫られる。

だからこそ、この一見時代離れした小説に私たちはある種の共感を呼び起こしてしまうのかもしれない。

まとめ

アステカ文明自体が隆盛した期間は短く、15世紀から16世紀にかけて100年にも満たない歴史に過ぎない。その一因は生贄の儀式にもあるようだ。

儀式は毎月行われることもあったそうで、あまりにも頻繁に行われ過ぎたために国力が失われたという説があるためだ。

「平家物語」の一節”驕れる者久しからず”の如く、こうしてアステカもまた滅びた。

過激な描写で先が読めず、読み手をハラハラさせる『テスカトリポカ』もまた、臓器売買ビジネスを手掛ける一味が主人公の活躍によって成敗されるという爽快な結末が待ち受けている。

そこがこの作品の魅力でもあるが、それはアステカの興亡の歴史をたどっているともいえる。

こうした物語の背景にある古代アステカの壮大な歴史を知っておくと、ストーリーに隠された深層をより楽しめることだろう。

この記事を読んだあなたにおすすめ!

【2023年】最高に面白いおすすめ小説ランキング80選!ジャンル別で紹介

【2023年】最高に面白いおすすめ小説ランキング80選!ジャンル別で紹介

書き手にコメントを届ける