ミステリーと聞くとついつい事件性のある難しいストーリーや刑事物の話を思い浮かべる方も多いと思いますが、本書はサクッと読めるほのぼのミステリーです。

和菓子を通じて描かれる人間模様は笑いあり、時にはホロッと涙ありのお話です。

主人公の愛らしさとノリの良さには好感が持てます。

和菓子の知識も楽しく知ることが出来るのも特徴です。

目次

こんな人におすすめ!

- お菓子が出てくる小説が好きな人

- 和菓子に関する知識に興味がある人

- サクッと読み進められるストーリーを探している人

あらすじ・内容紹介

梅本杏子(うめもと きょうこ)は、何の取り柄もないぽっちゃり系の18歳。

友達と遊んでいるときに街頭インタビューを受け、夢を語る友達に対し、杏子は自分に夢がないことに気づく。

気まずい空気を取り繕うと杏子は「将来の夢は自分のお金でお腹いっぱいお菓子を食べることです!」と発言し、何とかその場を切り抜ける。

しかし進路に悩む彼女は、ある日駅前のデパートに行き、そこでたくさんの求人情報を見て自分が出来そうな仕事を探す。

最後に見た和菓子屋の求人に目を引かれ、お店に入るとあっという間に面接、採用される。

仕事を覚えるのに必死な杏子を支える店長や同僚は個性的で、最初は戸惑う彼女もだんだんと仕事や環境になじんでいく。

和菓子一つ一つに込められたストーリーを知り、和菓子の魅力にどんどんのめり込んでいく。

和菓子を通じて成長する杏子と店長、同僚、お客様の人間模様に注目!

『和菓子のアン』の感想・特徴(ネタバレなし)

和菓子屋「みつ屋」の敏腕店長・椿はるか

明るく優しく気さくな敏腕店長の椿はるかさん。

一旦仕事に入ると、お客様一人一人に寄り添った接客をするのでこの仕事と何より、和菓子が好きなんだと思います。

杏子が困っているときには親身になって真剣に話を聞きサポートしてくれる、まさに理想の上司という言葉がぴったりです。

「あ、でも『兜』と『おとし文』はいいとしても『薔薇』はやめておきましょうか?

私は思わず首をかしげた。それは女性も同じだったようで、びっくりしたように片手を口に当てている。

「おそらく、召し上がる方がある程度お年を召した男性ではないかと思ったからです。」

「だってお客様はバッグも何も持たずに封筒だけ持ってらっしゃるから、近くの会社にお勤めの方なんじゃないかしらと思っただけで」

「今は二時。ランチに出た方が帰りに立ち寄る時間ではないし、ということは

おつかいを頼まれたということ。しかも洋菓子ではなく和菓子を指定されているとなると、

あっさりとしたものを好む年齢の方のイメージが浮かんできました」

この観察眼や洞察力がすごいんですよね。

和菓子の知識がないとできないことだし、お客様の姿や来店した時間帯からたくさんのことを推察するのは、さまざまなことを経験してきたことで人間性を磨き上げてきた店長だからこそ出来ることだと思います。

お盆の和菓子を買いに来たお客様にも、その方の心情を読み取り適切な和菓子を提案。

一人一人に寄り添った接客をしていてステキな魅力のある店長さんです。

表と裏の顔を持つ知識と接客の達人・立花早太郎

杏子が働いている「みつ屋」の社員で、夢は和菓子職人の立花早太郎(たちばな そうたろう)。

和菓子の知識は豊富で接客もうまく、オシャレでスタイルもいいという申し分のなさ。

杏子は感心しつつも、そのスタイルの良さに気後れしてしまいます。

ぽっちゃり系の杏子は、スタイルのいい人と一緒にいるのが苦手。

しかし、そんな第一印象のよくなかった立花さんとも、一緒に働いていく中でどんどん仲良くなっていくのは嬉しく感じました。

立花さんは杏子のことを「アンちゃん」と呼ぶまでの仲に。

「アンちゃん、今日は疲れたでしょう?お腹すいたんじゃない?」

バックヤードに私物を取りに行くと、立花さんが嬉しそうについてきた。

「・・・・・・すいてませんっ」

思わず強い口調で言ってしまい、すぐに後悔する。別に立花さんが悪いわけじゃない。

「あ、そう?じゃあお茶とケーキにする?」

「ていうか、なんでどこかへ寄っていく前提なんですか」

たずねると立花さんはもじもじと両手を組み合わせた。

「だって、ボヤとはいえ火事に遭遇したんだよ?なんか話して帰らないと怖くて落ち着かなくない?」

杏子と仲良くなった立花さんは彼女を誘うまでの間柄に。

杏子も立花さんに仕事のことで相談を持ちかけたりするようになりました。

立花さんは杏子にクリスマスの予定を聞いたりするんですが、彼女に対してどのような感情を持っているのか気になりますね。

恋愛感情で見ているのか、気心の知れた友人という立ち位置なのか。

このつかず離れずの関係がいいのかもと思いつつ、クリスマスの日に一緒にいたりしているので、「もう付き合ったらいいのに」と思う場面もあります。

立花さんの接客中と、バックヤードで休憩しているときや仕事が終わってからのギャップにも注目です。

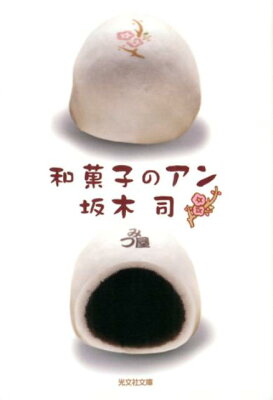

読みながら楽しく身につく和菓子の知識

『和菓子のアン』には、文字通りたくさんの和菓子が登場します。

和菓子一つ一つにストーリーが込められていたり、歴史があったりと、和菓子の奥深さを知ることができます。

専門用語も出てきますが、わかりやすく解説されているので読みやすいのもポイントです。

「菓子が泣く」「腹切り」「天ぷら」「こなし」「シトリ」「久助」など、一見、和菓子と関係なさそうな言葉の数々が登場します。

「菓子が泣く」は和菓子が湿気を帯びてしまうこと。

最中などパリパリとした食感が特徴の物が、湿気でしなしなになっていたらがっかりしちゃいますよね。

「天ぷら」はお菓子の表面を液状にした羊羹で固める技法のこと。

などなど、他にも専門用語や和菓子の知識が出てくるので楽しみながら知ることが出来ます。

難しいイメージがありますが分かりやすく解説されていて、本当にサクッと読むことができます。

まとめ

本書を読み終わって感じたことは、無性に和菓子が食べたくなるということです。

まるで和菓子を食べているように、口の中に和菓子特融のモチモチした食感や甘さを感じるぐらい描写が上手です。

楽しく、美味しく知識も手に入るすごくおいしい一冊、気になる方は手に取ってみてくださいね。

この記事を読んだあなたにおすすめ!

【2023年】ミステリー小説おすすめランキング40選!どんでん返しから本格派まで

【2023年】ミステリー小説おすすめランキング40選!どんでん返しから本格派まで

書き手にコメントを届ける