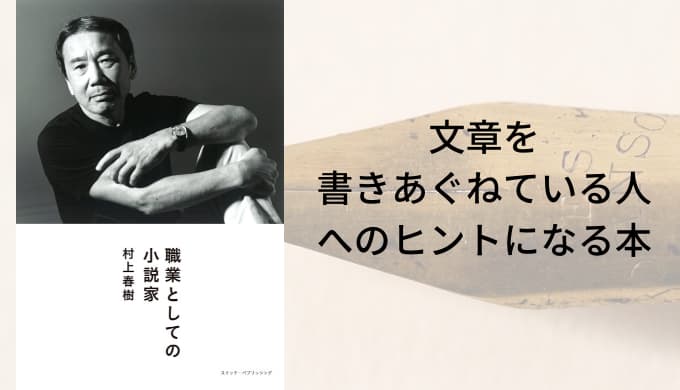

書きたいことはたくさんあるが、どうやって書けばいいのか分からない。

そんな時はこの本を読んでヒントを見つけ出そう!

目次

あらすじ・内容紹介

羊男やワタヤノボル、牛河など個性的な登場人物や、独特の世界観を構築する村上春樹。

彼は一体どのようにして文章を生み出しているのか。

どうも小説家というと酒と女と博打が好きで、常に刺激を求める・・・それこそ「破滅願望」があるイメージだったけれど、村上春樹は違う。

黙々と文章を書き、体を鍛え、洋楽を聴き、ビールを飲みながら小説を読んでいる。

村上春樹の小説に出てくる主人公も、著者の分身なのかもしれない。

職業人としての姿勢は小説家以外の人が読んでも損はない。

もちろん、「良い文章を書きたい」と望む人には、小手先のテクニックだけでない、何かしらヒントが隠されている。

『職業としての小説家』の感想(ネタバレ)

文章を何度も書き直す「とんかち仕事」

「これでもか」というほど、村上春樹は推敲に推敲を重ねている。

世界的な天才作家なのに、いや、天才作家だからこそなのだろうか?

文章は1度で完成させるものではなく、「何度も書く」ものなのだと思い出させてくれる。

「推敲を重ねる」とは、誤字脱字をチェックしてマイナスを減らすイメージだった。「同じ人間が、同じ文章を何度も手直ししたところで、何か変わることがあるのだろうか」という疑問もあった。

それでも、「推敲するほどプラスを積み上げられるのか」と思えたのが、『ダンス・ダンス・ダンス』を執筆している際に、1章まるごとデータを失くしてしまったというエピソードだ。

仕方がないから、なんとか記憶を探って思い出し復元したが、小説刊行後に消えたはずの幻の章(?)が見つけてしまった。

それで『えぇ、参ったな。こっちの方が出来が良かったらどうしよう』と心配しながら読み返してみたのですが、結論から言いますと、あとから書き直したヴァージョンの方が明らかに優れていました。ここで僕が言いたいのは、どんな文章にだって必ず改良の余地はあるということです。

何度くらい書き直すのか?そう言われても正確な回数まではわかりません。

同じ文章を何度も読み返して響きを確かめたり、言葉の順番を入れ替えたり、些細な表現を変更したり、そういう『とんかち仕事』が僕は根っからすきなのです。ゲラが真っ黒になり、机に並べた十本ほどのHBの鉛筆がどんどん短くなっていくのを目にすることに、大きな喜びを感じます。

昔から、職人気質だなと感じていた作家だけれど、「とんかち仕事が好き」と自ら公言するあたり、やはり生来の職人気質なようだ・・・。

「伝わる」文章を書けていないと思う時には、そもそも推敲が足りないのかもしれない。

とんかちでコツコツ叩いて文章を磨いていこう。

もしガンガン叩いて壊してしまったとしても、それはそれで破壊から創造が生まれる…かもしれない。

クリエイティブな仕事をするための「ルーティーン」

書くためには徹底して「自分のペースを守る」ことが大切だと著者は言う。

長編小説を書く場合、一日に四百字詰原稿用紙にして、十枚検討で原稿を書いていくことをルールとしています。(略)もっと書きたくても十枚でやめておくし、今日は今ひとつ乗らないなと思っても、なんとかがんばって十枚は書きます。なぜなら長い仕事をするときには、規則性が大切な意味を持ってくるからです。書けるときは勢いでたくさん書いちゃう、書けないときは休むというのであれば、規則性は生まれません。

どうやら「規則性」が小説執筆のためのリズムを生み出しているらしい。

この点においては気分にムラのある筒井康隆と真逆である。

鬱状態で書いた小説、あるいは小説の一部分は、あとで読み返してもすぐにわかる。四苦八苦した痕がまざまざと残っている。ドタバタを書いても、何かしら、そらぞらしい。だいぶ無理をしているな、と思う。

(筒井康隆『狂気の沙汰も金次第』)

「と、ついに隣の部屋から躁状態のぼくがやってきた。鬱状態のぼくは飛び出して行って突き倒し、馬乗りになり、躁状態のぼくをふんづかまえる。そして無理やり机の前にすわらせる。そして、さあ書けさあ書けと責め立てるのである。」

(筒井康隆『狂気の沙汰も金次第』)

こちらは極端な例かもしれないが、今までは小説家は気分の波に乗って書くイメージだった。

筒井さんもある意味、「『躁状態のぼく』に書かせる」というルールができあがっていると言えるだろうが。

人によって気分のアップダウンに従って書くかどうか決めた方がいい場合もあるだろうが、しっかりと「書くこと」を習慣化したいならば、村上春樹のように「1日10ページ」など自分なりのルールを決めた方がいいかもしれない。

テーマは重いものでなくていい

分かりやすい「刺激」を求めず、郊外の住宅地で黙々と体を鍛えて野菜サラダを食べる「品行方正」な作家が、なぜ「売れる小説」を書けるのか。

最初から重いマテリアルを手にした作家たちは、もちろんみんながみんなそうではありませんが、ある時点で『重さ負け』をしてしまう傾向がなきにしもあらずです。たとえば戦争体験を書くことから出発した作家たちは、それについていくつかの角度からいくつかの作品を書いて発表してしまうと、そのあと多かれ少なかれ、「次に何を書けばいいのか?」という一旦停止状況に追い込まれることが多いようです。

ラベリングに苦しまなくて済んでいるから、というのが一応の答えのように思える。

確かに「戦争モノ」「差別体験」などの重い題材は、インパクトが強い。

その分、その重い題材に匹敵する他のマテリアルを探しにくくなるのだ。

「重い」経験をしている人は今の時代少なくなってきている。

戦争がないこの日本で暮らしていて、食べるものに困らず、多くの人が均質的な体験をしている中で、どのようにして「マテリアル」を拾ってくるのかが重要になってくるのではないだろうか。

本をたくさん読んで、相対的な視野を身につける

言わずもがな、書くためには「読む」ことこそ大事だ。

単に知識や語彙を増やすためだけではない。

それとともに、いろんな種類の本を読み漁ったことによって、視野がある程度ナチュラルに『相対化』されていったことも、十代の僕にとって大きな意味合いを持っていたと思います。本の中に書かれた様々な感情をほとんど自分のものとして体験し、イマジネーションの中で時間や空間を行き来し、様々な不思議な風景を目にし、様々な言葉を自分の身体に通過させたことによって、僕の視点は多かれ少なかれ複合的になっていったということです。

視野が「相対化」されたというのが、村上春樹らしい。

『1Q84』に登場するNHKの集金人だって、善悪の基準に偏り過ぎず、ニュートラルに1人の熱心な集金人として描かれている。

複合的な視点を持つから、奥行きがある不思議な物語を書けるのだろう。

「当たり前のこと」を「当たり前の切り口」で書いても読みたいとは思わない。

「新しい視点」をお手軽にインストールした気分になれるのが読書の良さでもある。

とすれば「読みたくなる文章」とは、「独自の視点」「発見」を提示できる文章ということなのかもしれない。

まとめ

「文章を書く」という行為は、クリエイティブなことのように思えて、実は非常に地道な「とんかち仕事」だった。

私事だが、この文章自体、何ヶ月も前に書いてから眠っていたままになっていた。

日数が経ってから久しぶりに読み直したら、文章に手を加えたくなった。

するとあら不思議。

同じ人間が書いているのに、わりとバージョンアップした文章になった!(と自分では思っている)

おそらく、今、この文章を一から書き出したとしても、全く同じものは書けなかったと思う。

「文章は一度で完成させるもの」と思い込みをぬぐうことができ、「書くこと」のハードルが少し下がった。

これからもとにかく書き出してみることを意識してみようと思う。

きっと「その後の私」が推敲して文章を良い具合に整えてくれるはずだ。

書きあぐねている人には、ぜひ本書を手に取ってもらいたい。

この記事を読んだあなたにおすすめ!

村上春樹おすすめ作品ランキング21選【読書好きが選んだ!】

村上春樹おすすめ作品ランキング21選【読書好きが選んだ!】

書き手にコメントを届ける