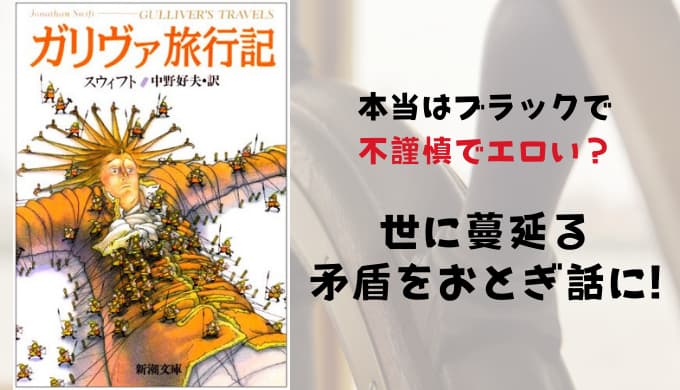

子どもの頃に読んだことがある人も多い絵本『ガリヴァ旅行記』。

「子どもが喜ぶおとぎ話」というイメージかもしれないが、それは大きな間違い!

原作はおよそ子どもには読ませられない、下ネタ・風刺・ブラックジョーク・不謹慎が満載の衝撃作品なのだ。

本当は怖い『ガリヴァ旅行記』について紹介する。

目次

こんな人におすすめ!

- 正義感が強い方

- 真の『ガリヴァ旅行記』を知りたい方

- 風刺・不謹慎・バカエロ・ブラックジョークが好きな方

あらすじ・内容紹介

時は18世紀初頭、ヨーロッパ勢力が世界中に船を繰り出し、勢力を拡大しようとしている頃。

イギリスの船乗り兼医者のガリヴァも未知の世界への航海に乗り出すが、多くのアクシデントに見舞われて奇妙な国々に遭難する。

指の大きさほどの小人が住むリリパット国。

20メートルの巨人が住むブロブディンナグ国。

空飛ぶ島ラピュータ。

数学と音楽にしか興味を示さないバルニバービ国。

死者と会話ができるグラブダブドリッブ国。

不死人間の住むラグナル国。

驚くなかれ、鎖国中の日本。

高貴な馬フウイヌムと人間そっくりの意地汚い生物ヤフーが暮らすフウイヌム国。

これだけ聞けば、子ども心くすぐるファンタジーやRPGゲームのような物語を想像してしまうかもしれないが、全く違う!

本書は、旅行記という形式を用いて架空の世界を描くことで、スウィフトが生きた時代のイングランド、キリスト教会、権力、政治、戦争への痛烈な批判をしているのである。

しかも読めば読むほど、現代社会にも通じるような様々な矛盾や偽善を想起させ、スフィフトの手法がいかに優れているのかも分かるだろう。

『ガリヴァ旅行記』の感想・特徴(ネタバレなし)

戦争の発端は卵の剥き方にあり?

〇リリパット国vsブレフスキュ国

『ガリヴァ旅行記』と聞くと、多くの人は次のようなことを思い浮かべる方が大半かと思われる。

「ふなのりガリヴァは、航海の途中、小人の住むリリパット国に漂着し、巨人として捕らえられたものの、攻めてきた敵の艦隊をやっつけて、みごと英雄になりました。めでたしめでたし」

リリパット国に艦隊を率いて攻めてきた国はブレフスキュ国といい、リリパット国と先祖代々百年以上もいがみ合っている間柄だ。

ここで考えてもらいたいのは、リリパット国がそもそもなぜ戦争をしていたのか。

それは「卵の剥き方が大きい方からと小さい方からとどちらが正しいか?」ということで、いがみ合っていたからだ。

このような「どうでもいい」ことで、2国は多くの人々を駆り出し、憎み合い、争っていたのである。

実は両者の関係は百年戦争以来、敵対関係を続けていた当時のイギリスとフランスの間柄の象徴であり、「卵の剥き方論争」は、卵はキリスト教の象徴で、カトリック、プロテスタントの争いの暗喩でもあるのだ。

18世紀のヨーロッパは、宗教改革以降はじまったカトリックVSプロテスタントの激烈な争いの真っただ中。

大戦争となり大量の血が流れる事も多々あった。

つまりスウィフトは、同じキリスト教国同士で戦争している様を、「卵の剥き方」というどうでもいい話に置き換え、こき下ろしたのである。

加えてガリヴァは、リリパットの宮殿が火事になった際、小便で消し止めて火災を防いだが、それが「侮辱罪」ということで政敵に狙われ、命からがら逃げリリパットを後にする。

英雄ガリヴァが最後は小便を理由に政争に巻き込まれ亡命に追いやられる。

現実の歴史にも数多くある話である。

〇巨人の国・ブロブディンナグ

一方の巨人国であるブロブディンナグ国。

ここはリリパットとは逆に巨人たちの住む国。

巨人の国ではすべてが巨大であり、虫もガリヴァから見ればモンスターそのもの。

紆余曲折ありガリヴァは王妃に保護されるが、「女児がお人形さんを大事にする」ような扱いを受ける。

そんなガリヴァに今度は王妃付き女官達が近づいてくる。

女官も当然20メートル近くの巨人で、成人男性とはいえガリヴァが勝てる相手ではない。

とある女官は、ガリヴァが抵抗できないことを言い殊にここでは書くのをはばかられる(作中もこのような表現)ような性的ないやらしいいたずらをしてくる。

淫蕩さの批判にかけては随一のスウィフトならではのシーンだ。

歴史上の偉人たちは見栄っ張りでろくでなしばかり?

〇アイルランド圧政の比喩としてのラピュータ

ラピュータと聞くと我々日本人はジブリのアニメ「天空の城ラピュタ」を真っ先に思い浮かべるであろう。

実際、劇中、主人公パズーが「ラピュタはスフィフトのガリヴァ旅行記に記されている」旨の発言をしており、遥か大昔に滅んだ超古代文明の遺跡として描かれた。

だが本当のラピュタはジブリのように子どもたちには語れる設定ではない。

そもそもラピュータの語源は売春宿の説もあるくらいで、こんなことを子どもたちに言えるはずもない。

ラピュタは磁力で空を飛ぶ島であると同時に、バルニバービ国の首都。

特権階級が、地上のバルニバービから税金をむしり取り、逆らうものは上空から押しつぶすという何ともおそろしい圧制を敷いているのだ。

これも当時の、イングランドによるアイルランド圧政の比喩である。

しかし国民は、数学と音楽を至高のものと考えそれ以外には全く興味をしめさない学者バカのあつまり。

彼らは飲み食いを忘れて思索にふけってしまうため、正気にもどすように頭をぶったたく専用の召使を雇っているほどなのだ。

そんなだから、妻たちも嫌気がさし、召使と不倫三昧。

思索中は、隣で妻が他の男達と「ことをいたしても」全く気付かないのである。

また彼らは数学的理論を優先する癖があり、伝統的で効果的な農法を却下したため、田畑は荒れ放題となってしまう。

ここでは理屈ばかりで実践をおろそかにする愚か者を描いているのだ。

〇降霊技術をもつグラブダブドリッブ

グラブダブドリッブは、死んだ者達と交信ができる国。

ガリヴァはこの国に着いた後、歴史上の偉人と話をしたいと思い、降霊を依頼。

だが、後世に名を遺した偉人は、実際に話してみると、見栄っ張りでろくでなしばかり。

逆に悪名を着た人間たちこそ、実は立派な人間であり、「歴史書なんてものは時の権力者たちが自分たちに都合よく書き換えている」と知るのだ。

〇不死の国・ラグナグ。大切なのは精神の不老

ラグナグは不死が実現している国。

ガリヴァは、人類の夢である不死をなしえた理想郷を想像するが、そうは問屋が卸さない。

不死は可能でも不老は不可能。

国には目、耳、集中力、感性が老いた老人たちが徘徊しており、彼らは、過去の栄光自慢、若さをねたむ、成長しようとしない、自尊心だけが大きい、人を見下すだけ、の醜悪な人間ばかりで、おまけに欲深いことこの上ない。

ガリヴァは「こんな人間たちに権力や富を握られたら国が亡ぶ」と鋭い警告を読者に告げる。

いつまでも権力と既得権益にしがみつく老害権力者がはびこるとある国もこのガリヴァの発言を警鐘として知っておいたほうがよいかもしれない。

ガリヴァが日本で体験したこととは

〇日本で踏絵させられそうになるガリヴァ

数々の珍妙な国々から生き延びたガリヴァが、次にやってくるのは、なんと日本!

当時のヨーロッパ人にとって日本は、小人国や巨人国と同列なほどに奇妙な国とみなされていたと考えると、ある種の誇りすらも感じてしまう。

さてこの当時の日本は鎖国真っ盛りの江戸時代。

ガリヴァも長崎に連れていかれ、私達も学校で習った「踏絵」をさせられそうになる。

しかしガリヴァはクリスチャンであるので踏絵を断る。

それを見た長崎の代官が「オランダ人のくせに踏絵を断るとは変な奴だ」と怪しがるのだが、これはおそらく、当時、対日貿易で独占的利益を上げていたオランダへの、商売のためなら信仰を平気で捨てることへの、批判かもしれない。

〇フウイヌムで出会ったのは争い事が大好きなヤフー

フウイヌムで、ガリヴァは世にも醜悪で人間そっくりの生物ヤフーと賢者のような馬フウイヌムに出会う。

強欲なヤフーは、争う事が大好きな醜い生き物。

分け与えることを知らないため、いつも奪い合いをし結果として誰も食べ物を得られないことを繰り返しているのだ。

一方のフウイヌムは理知的で、嘘をつくという概念が無く、争いもほとんどないため聖者のような生物。

ガリヴァは段々とヤフーそっくりの自分の姿が嫌になり、自分もフウイヌムのようになりたいと、四本足で馬のような所動作をしはじめてしまうのだ。

まとめ

スウィフトは、英仏の争い、イングランドに搾取されるアイルランド、世に蔓延る不正・矛盾、等を子どもも喜ぶおとぎ話に変換することで人々に訴えた。

当時、『ガリヴァ旅行記』を不謹慎と思い発禁処分にしようと考えた者も少なからずいたが、本著が後世に伝わったことを考えれば、スフィフトの大勝利であろう。

我々、日本人も江戸時代以降、明治、大正まではちゃかしの精神を持っていた。

江戸、幕末の川柳を読んでみると、スフィフトの社会風刺に通じるブラックな批判精神を随所で感じ取ることができる。

だが今の時代。

ともすれば不謹慎だからやめようと思考を放棄した学級委員長みたいな人々が、事象を語らせないようにしているのを時々見かけるがそれは大きな間違いではなかろうか。

風刺や皮肉、ブラックジョークの裏にある大きなテーマ。

それを読み解くことで、冷静な考えを取り戻す。

そのための処方箋としてガリヴァ旅行記のような傑作があるのだ。

問題作だけど面白い、でも不謹慎。

時代を映す鏡として、今後もそのような作品が出てくることを願うばかりである。

この記事を読んだあなたにおすすめ!

【2023年】最高に面白いおすすめ小説ランキング80選!ジャンル別で紹介

【2023年】最高に面白いおすすめ小説ランキング80選!ジャンル別で紹介

書き手にコメントを届ける