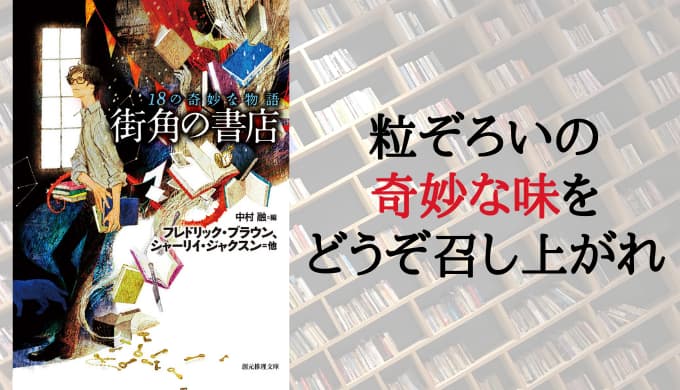

どんなジャンルにも分類することができない、ジャンル自体を超越したアンソロジー。

ミステリが読みたい?

SFが読みたい?

ホラーが読みたい?

この本にすべてそろっております。

こんな人におすすめ!

- 江戸川乱歩が好きな人

- おかしな気分を味わいたい人

- 一度にたくさんの作者の物語が読みたい人

あらすじ・内容紹介

夫の肥満を推奨する謎の「肥満翼賛クラブ」。

年に1度、1つだけ1割引きで買い物ができる店「おもちゃ」。

入院した先で聞いた、息子が連れてきた友人の奇妙な振る舞いを描く「赤い心臓と青い薔薇」。

軍人の弟が一緒に帰還してきた少佐の恐ろしい正体「姉の夫」。

書かれるはずだった傑作の本ばかりが並ぶ「街角の書店」。

江戸川乱歩(えどがわ らんぽ)が造った「奇妙な味」という造語。

SFともミステリとも判断のつかない、分類不能な物語たち。

アンソロジーならではの18個の彩り豊かな「奇妙な味」たちが、そこで読まれるのを待っている。

開いたらもう、あと戻りはできない。

底抜けに「奇妙」で、底抜けに「面白い」、そんな奇想天外をあなたへ。

『街角の書店 18の奇妙な物語』の感想・特徴(ネタバレなし)

タブーを犯すことの快感

タブーとは「社会的に厳しく禁じられている特定の行為」(広辞苑より)のことで、つまり「やってはいけないこと、言ってはいけないこと・言葉」などを指す。

「見ちゃダメだよ」とか「やっちゃダメだよ」と言われると、その逆の行動を取ってしまいがちなのが人間という生き物だ。

子供時代に、学校で立ち入り禁止の場所に入って????られた経験がある人もいるのではないだろうか。

もちろん、お店から物を盗んだり、公共の物を壊すのは犯罪。

法を犯すことをいくら「やってみたい!」と誘惑に駆られても、それこそタブーなことである。

「でも立ち入り禁止の場所に入ってみたい!」

「禁止されていることをやってみたい!」

そんなタブーを犯したいと思っている人は、本書を強くお勧めする。

いい例が「肥満翼賛クラブ」だ。

太ることは健康に悪い。

そんなこと当たり前。そんなこと常識だ。

しかし、この物語は夫を太らせて大会に出場させる奇妙な妻たちの生活が描かれている。

「翼賛」とは「力を添えてたすける」こと。

つまり夫たちが太るように力を添えて、妻は手助けしているということである。

それはなぜか?

この物語には恐ろしい結末が待っているのだが、それよりも「太ることを推奨する」というタブーを犯していることに注目してほしい。

「ボルジアの手」では己の才能と人体に関わるタブーを。

「街角の書店」では、自分の手では書くことができない傑作を手に入れるというタブーを。

人はタブーを犯すことを恐れながらも、心のどこかでスリルを求めて「やってはいけないこと」を「やってみたい」と思っている。

抗うことのできないスリルへの欲求を、この本に求めてはどうだろうか。

法を犯すことは決してしてはいけないし、そんな勇気を持ち合わせていない。

でも心の裏側にある、「いけないこと」に対する満たされない欲望がうずいてしまったら、本書を開こう。

なんともおかしな物語たちが、タブーを犯すことの現実を教えてくれる。

はっきりしないからこそ

あなたは今、ベッドに横になり金縛りにあっているとする。

目だけは動くから見回すけれど、何もいない。

けど、何かの気配がする。分からなけれど、「何か」がいる。

という状態に陥ったとき、あなたはその見えない「何か」に恐怖を感じるだろうか。

それとも、目に見えないものに対する恐怖は感じず、目の前に幽霊などが現れてくれた方が怖いだろうか?

ホラーには2種類あって、なんだか正体が分からないものに対する恐怖と、霊などの対象がはっきりとしているものに対する恐怖だ。

本書のホラー要素を含む物語は、圧倒的に前者の「正体の分からない」ものが多い。

はっきりしないものに対する恐怖は、はっきりとしない結末への恐怖にもなる。

実は、ぼかされた結末や存在は、想像を掻き立てられて相当な恐怖を生むのではないだろうか。

私たち人間には想像力という無限の暇つぶしがあって、その想像力のおかげで様々な危機を予知したり、楽しい未来を予測したりする。

けれど、ときにその想像力は己のイメージの範囲さえ凌駕してくる。

「その気味の悪い想像力を、あんたがどこで手に入れたかだよ」

とある物語で言われるこのセリフ。

気味が悪かろうと、最悪の場合を想定しようと、私たちは想像することをやめられないし、はっきりしないからこそ膨れ上がっていくのが想像力だ。

ぼかされたラストは結末を自由に想像できるという利点があると同時に、恐怖感が倍増する。

なぜなら、人間はネガティブな方へ考える方が得意だからだ。

が、それと同時に自分の思ったとおりの結末だったら……?と考えて、1人でにんまりとするというのもアリだ。

ミステリですら、犯人のその後のことが書かれているのが少ないのだから、好きに想像して楽しむことができる。

はっきりしない、ぼかされた結末のその先を、自分なりのストーリーで埋めていくという作業もとても面白い。

「奇妙な味」江戸川乱歩が名付けたからこそ

「奇妙な味」は江戸川乱歩の造語だ。

もともとはとある英米探偵小説を指す言葉だったらしいが、乱歩は「奇妙な味」についてこう言っている。

「どうも一口で説明できない」

「ヌケヌケとした、ふてぶてしい、ユーモアのある、無邪気な残虐というようなもの」

乱歩自身の作品も「一口では説明できない」ものが多い。

本格ミステリの巨匠と言われながらも、乱歩は己の趣味をたっぷりと詰め込んだものを書いている。

例えば「蜘蛛男」。

「エロ、グロ、残虐、猟奇」という乱歩の趣味全開の作品がある。

蜘蛛男なる人物の大胆な犯罪の物語なのだが、ミステリの色も入れつつどこか「奇妙な味」のテイストも含んでいる。

だからこそ、乱歩が「奇妙な味」という言葉を作った理由がよく分かるのだ。

乱歩は本格ミステリをこよなく愛しながらも、ミステリだけにとどまらない、ミステリの枠だけに入らない作品をも愛するために「奇妙な味」という言葉を作ったのだろう。

その乱歩が造った「奇妙な味」という言葉が現代にまで受け継がれて、本書のようなアンソロジーが作られているのはなんだか感慨深い。

作品の特徴として、「奇妙な味」が短編であることが多い。

それは、物語自体に切れ味を失わせないためだと思われる。

簡潔で、オチであるラストはハサミですっぱりと切れるような鋭さが必要なのだ。

乱歩も短編が多く、「奇妙な味」を意識したものかは不明だが、絶妙なオチとラストが待っている作品が多い。

上手い解決はいらない。

きれいな解答も必要ない。

求められているのは、説明できないような不思議で面白みのある物語なのだ。

まとめ

ミステリあり、SFあり、ホラーあり、とにかく枠にとらわれない物語たちが読みたくなったら、「奇妙な味」がきっと満足させてくれるだろう。

ジャンルを特定できないからこその面白さがあり、ジャンルを特定されないからこその自由なお話を楽しもう。

この記事を読んだあなたにおすすめ!

『真っ白な嘘』あらすじと感想【正攻法で読まないでみる短編集】

『真っ白な嘘』あらすじと感想【正攻法で読まないでみる短編集】

書き手にコメントを届ける