「クラスの連絡網」という制度をご存じだろうか。

携帯電話が普及する前の時代の小学校では、保護者へ効率よく情報を伝達する制度として存在した。

担任の先生を起点とし、バケツリレーのようにAさんはBさんへ、BさんはCさんへと固定電話へ学校からの連絡が送られていくものだ。

しかし、例えば貧困によって電気が止められ電話が繋がらない家庭は、その連絡網から容易くこぼれ落ちるだろう。

「そんな家庭があるわけがない」と思われそうだが、制度からこぼれ落ちるという現実は往々にして人々の想像を超える。

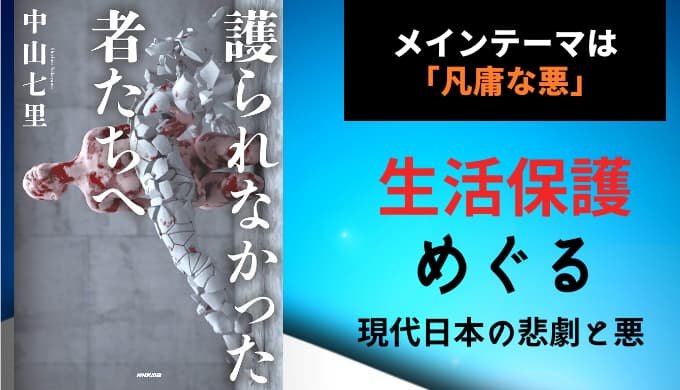

これから紹介する『護られなかった者たちへ』は現代日本において最も物議を醸す制度の1つである「生活保護」を題材とする社会派ミステリーだ。

本書は「生活保護」という制度からこぼれた人々の現実を突き付けてくる傑作だ。その現実と本作の「真実」は、多くの読者の想像を超えるだろう。

こんな人におすすめ!

- 「生活保護」のリアルを知りたい人

- 重厚な社会派ミステリーを読みたい人

- 社会保障のあり方について考えてみたい人

あらすじ・内容紹介

仙台市で餓死した遺体がみつかった。拘束された状態であったことから、担当刑事の笘篠誠一郎(とましのせいいちろう)は殺人事件として捜査をすすめる。

遺体は仙台市青葉区福祉保険事務所の職員・三雲忠勝(みくもただかつ)。三雲が生活保護に関わる業務の職員であったことを鑑み、犯行は三雲への逆恨みが原因と笘篠は考えるが、三雲が誰かから恨まれていた証言はなかった。

捜査が進展しない中、2人目の被害者・城之内猛留(じょうのうちたける)の餓死死体が発見される。

城之内と三雲がかつて同じ福祉保健事務所に勤めていたことを知り2人の過去を探る笘篠は、そこで生活保護をめぐる悲劇と憎悪を目の当たりにする。

そして、城之内と三雲の共通点、2人が隠そうとしていた出来事から3人目の被害者候補が明らかになるが──。

『護られなかった者たちへ』の感想・特徴(ネタバレなし)

生活保護のリアルと制度の限界

「受給者の数は全国で二百万人を突破しています。社会保障費が削減されれば、こういう不正受給ケースはもっと増えていくし、その分わたしたちの仕事も忙しくなるでしょう」

これは本書にある不正受給の取り締まりを行う場面の一節だ。

「行政側が真っ当な対応をしても相手からは憎まれることの方が多いんです」

繰り返しになるが、本書は「生活保護」という制度を題材にした社会派ミステリーだ。「生活保護」の負の部分もきちんと取り上げている。

だが、本書の秀逸な点は「生活保護」が、人々の生活を保護するだけではない別の機能があることを容赦なく描いているところだろう。

次の台詞はいずれも生活保護に携わる職員の台詞だ。

「申請案件を全部承認していたら、県の社会保障費予算は半年でパンクしてしまいますよ」

「ひどく残酷な言い方になりますが、掬った指からこぼれ落ちる人は一定数存在する」

生活保護は万能ではない。財源や人員という限界がある。そして、結果として受給者を選別せざるを得ない。

これは「生活保護」だけに限らないだろう。冒頭の連絡網でさえ、電話を持っている/持っていない、対応できる時間がある/ないと人を選別する。抽象化していえば「制度」というものには、このような残酷な側面がある。

そして本書の真に秀逸な点は「制度」というものが人を選別するという残酷な機能を暗に示しているところにある。

メインテーマは「凡庸な悪」

制度があれば、それを運用する人たちがいる。本書の注目すべきところは、制度を適切に運用している人々の動きの描写だ。

福祉保険事務所の職員・円山菅生(まどやますがお)が生活保護を受給すべき老婆に対して言葉をかける場面がある。

「こっちだって調べたんだよ。お婆ちゃん、ビル清掃の仕事を二カ月前に辞めさせられたじゃないか。唯一の身寄りだった息子さん夫婦は津波で家ごと流されている。そんな状態で生活保護を受けられないって、どんな了見なんだよ」

(…)

「それでもやっぱり他人様のおカネだからねえ」

「だからね、これは資産の再分配といって……」

「だからよお、小難しいことはよう分からん」

一方で次のようなシーンもある。

円山と同じく福祉保険事務所の職員・沢見(さわみ)が受給を申請してきた老人・沓沢(くつざわ)と言い争う場面だ。

「就職活動がままならないのは、沓沢さんが仕事を選んでいるからじゃないんですか。選り好みさえしなければ求人自体はまだあるのではありませんか」

(…)

「それでも、あなたくらいの年齢で駅構内の清掃に励んでいる人をよく見かけるんですけどねえ」

「手前ェ、どうしても俺が働きたがらねえと言いたいんだなっ」

この言い合いの最後に沢見は言う。

「あんたみたいな申請者は多いんですよ。甲斐性はないくせにプライドだけは人一倍ってのが」

ここで注意しておきたいのは、口調にこそ棘はあるが沢見の対応が誤っているわけではないということだ。沓沢には弟がおり、その弟を頼るように沢見は提案したが、沓沢は弟とは遺産問題で揉めたため絶縁しており、頼ることはできないという。

だが、それは個人のプライドの話だ。だから沢見はそのようなプライドなど生活の困窮に比べたら問題ではないと話す。その末の先の一言なのだ。

この場合、どちらが正しいのだろう。制度の運用からみれば、嫌がる者に強引に受給を勧める円山は対応として間違っており、ルールに則って対応する沢見のほうが正しくなってしまう。

職員からしてみれば、円山を悪人であり、職務を全うした沢見は善人になってしまう。

だが、ここで注目すべきは、善悪の区分の是非ではない。

善悪の基準は、特定の集団・ルールのなかでしか通用しない程度のものが多く、ルールの遵守が善人であることの証明にはならない、ということだ。

このことは本書でも示唆されている。

「職場での存在は夫や父親とは全くの別物だ。一例を挙げれば虐殺に明け暮れていたナチスの将校たちも、家に帰れば善き夫、善き父親だったというではないか」

具体的な例としては、ナチス親衛隊の隊長であったアドルフ・アイヒマンが挙げられる。

ユダヤ人大量虐殺の指揮的な役割を担ったアイヒマンは冷血な極悪人ではなく、上の命令に従う平凡な働き手であり、家に帰れば良き父親だった。

哲学者のハンナ・アーレントはアイヒマンを「凡庸な悪」と形容した。その特徴についてアーレントは言う。

「俗な表現をするなら、彼は自分のしていることがどういうことか全然わかっていなかった」

制度があり、運用するルールがある。そして、そこには人の選別が存在する。しかし運用する者が、その選別が何をもたらすのかを理解していないならば、その者は「凡庸な悪」になる。

本書は、この「凡庸な悪」といえる部分を掘り下げていく。読むうえでは押さえて欲しい本書のメインテーマだ。

BookLive!に移動します。

私たちの身近な「悪」について

社会問題を掘り下げることは社会派ミステリーというジャンルにおいては特別なことではない。しかし、それでも本書を勧める理由がある。

このことを説明するために主人公の刑事・笘篠誠一郎(とましのせいいちろう)の言動に注目したい。笘篠は冷静な人物だ。組織や社会の酸いも甘いも知っており、自身の職務に忠実だ。

「俺たちの仕事はそんな巨悪を追うことじゃない」

「自分に課せられた仕事を自分の能力内で片づける。それが一番真っ当だと思わないか」

これらの笘篠の台詞は、彼の人間性を表すには最適なものだろう。この冷静さは本作のなかで一貫している。

一方で、本書と同じ社会派ミステリーには、89年に刊行された島田荘司による小説『奇想、天を動かす』という作品がある。

こちらも『護られなかった者たちへ』と同じく、主人公の職業は刑事だが『奇想、天を動かす』では最後、事件の表層的な部分しか見ていない上司に対して主人公は猛然と言い返す。そしてこう言い放つ。

「間違っていると思えば、俺は警視総監にだってはっきり言うぞ。いくら貧乏くじを引こうが、信じる道を行くほかはない」

これは笘篠とは真逆の考えだ。「警視総監にだってはっきり言う」のは「自分の能力」や「課せられた仕事」を無視した振る舞いだからだ。

この差は「悪」に対する姿勢に起因する。

笘篠の「悪」への行動は「規則」によって定めを必要とする傾向がある。一方『奇想、天を動かす』の刑事にとって「悪」は、規則による定めを必ずしも必要としない。

この対比について、本文を読んでいるあなたはどちらが自分の感覚に近いと感じるだろう。

さて、思い出してほしい。

私たちは「凡庸な悪」というものをみてきた。これは規則やルールによって定められたものを遵守し、その結果に対する思考停止のことだった。

もし、あなたが笘篠に近い感覚なら「凡庸な悪」まであと一歩のところまできているのかもしれない。最後の一歩は簡単だ。考えることを、止めるだけだ。

「凡庸な悪」からの自分までの距離を知るためにも、是非、本書を読んでもらいたい。

まとめ

感動ではなく悲しみを、爽快な解決ではなく重苦しい問題を与えてくれる本がある。誤解を恐れずにいえば読者に「不快」を与える作品だ。

一方で現実は、好きなものの情報を、時間の許す限り、好きなだけ摂取できる時代になった。

今のインターネットには「フィルターバブル」と言って検索エンジンの利用者に都合のよい情報しか出てこない機能が搭載されている。SNSはいうに及ばずだ。

そんな時代だからこそ、本書は重要であり、傑作なのだと思う。

砂糖菓子のような甘い情報だけに溺れてはいけない。考えることをやめてはいけない。

社会の悲劇を被るのは、あなたの大切な人かもしれないのだから。そのことを本書から教えてもらった。

この記事を読んだあなたにおすすめ!

中山七里おすすめ小説11選【ミステリー×社会問題で現代をあぶり出す!】

中山七里おすすめ小説11選【ミステリー×社会問題で現代をあぶり出す!】

書き手にコメントを届ける