連日、新型コロナウイルスの新規感染者数の最多記録が更新され続けた夏。

それは約半世紀ぶりに東京オリンピックが行われた記念碑的な夏でもある。

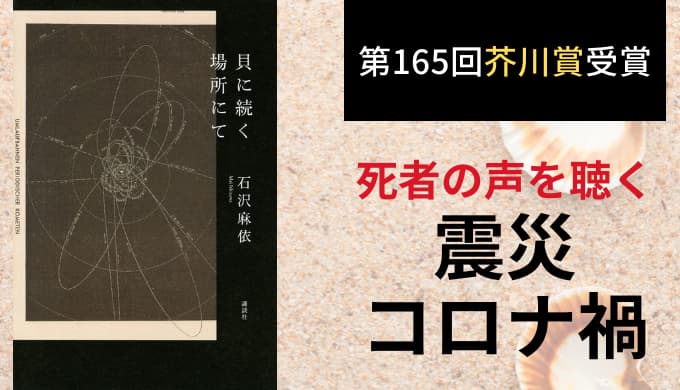

そんな猛暑真っ盛りの2021年7月、第165回芥川賞に輝いた作品が『貝に続く場所にて』だ。

コロナ禍の真っ最中に表舞台に立った本作は、「東日本大震災」と「コロナ禍」という21世紀初頭の日本社会を考えるうえで決して外すことの出来ない2つの重要な出来事を扱いつつ、生と死の意味を正面から描き切った作品となっている。

目次

こんな人におすすめ!

- 生と死の意味を考えてみたい人

- お盆やお彼岸の意味が知りたい人

- 非日常的な喪失体験をもっている人

あらすじ・内容紹介

コロナ禍に見舞われたドイツの町・ゲッティンゲンで西洋美術史の論文を書いている主人公「私」の元に幽霊の野宮が現れる。

野宮は震災の津波で家族全員が亡くなり家も流され、自身は遺体が見つかっていない行方不明者だ。

その日から「私」には次々に不思議な出来事が起こる。

撤去されたはずの冥王星のブロンズ板が目撃されたり、野宮から不思議な内容のメールが届いたり、トリュフ犬が土の中からさまざまなものを発掘したり、「私」の背中に突如、歯が生えてきたり…

そうした奇妙な経験を経て、「私」は野宮と向き合うことを決意する。

『貝に続く場所にて』の感想・特徴(ネタバレなし)

二つの喪失の交差

この作品ではローカルな日本の災害である震災と、グローバルなパンデミックがつながっており、荒唐無稽な設定に思うかもしれない。

それもそのはずで、震災を体験した東北出身の作者は現在、ドイツの大学院でルネサンス美術を専攻している。この作品は作者自らの環境と自由な想像力が生み出した賜物だ。

東日本大震災は2011年、新型コロナウイルスの感染拡大が世界中で始まったのは2020年であるから、その間に9年もの月日が流れている。

本作ではその空白の時間と、作品舞台である日本とドイツという空間の隔たりが見事に交差している。

移ろいやすい記憶

そもそも、2013年に東京オリンピックの招致が決まったときには震災の記憶がまだ生々しく、「復興五輪」と銘打たれていた。

「災害や悲劇が起こっているのは東北だけじゃない」と国際的には批判されたが、それほど開催国・日本にとっては重要なメルクマールであった。

ところが、1年の延期をはさんで8年、コロナの狂騒もあってか、堂々と掲げたはずの復興の理念と喪失の記憶はすっかり失われてしまっていた。

それは必ずしも、震災を原発利権など政治的理由から意図的に忘却しようとする政権の邪な思惑によるものだけではない。

人は物事を忘れるようにできているからだ。辛く悲しい記憶ほど心に残りやすい。

それでも前を向いて忘れなければ、とめどない現実の変化に対処できなくなってしまう。

物事を忘れる一方で、大事なことは時折想い出す必要がある。

そこで、昔の人は盆や彼岸を設定し、定期的に死者を悼む行事を作り上げた。

この構図はオリンピックの開会・閉会式でも用いられたが、死者と向き合うことはすなわち束の間の生を大事にすることでもある。

”ダークツーリズム”という言葉がある。東北の被災地やチェルノブイリの原子力発電所、アウシュビッツ強制収容所など、歴史に暗い影を残した場所を訪れることだ。

それによって、未来永劫忘れてはならない人類の禍々しい記憶を胸に刻む。

この作品では、現実の制約に抗い自由に表現できる文学の利点を存分に生かし、辛い記憶と対峙するそうした”弔い”の試みがなされている。

死者の声を聴く行為とは?

多くの人にとって、物心がついたときにはお墓参りなどの行事が日常的に行われていたことだろう。

死者と向き合い、死者の声を聴くとはそもそもどういう行為だろうか?

私たちは日頃どのように故人の声に耳を傾けているだろうか?

脳科学者の養老孟司によると、死者はつねに”他人”として現れるという。なぜなら、人は誰でも、死ぬ瞬間まで”死”を体験できないからだ。

そして、一度死んでしまえば、もう死者と向き合うことはできない。その意味で、「死者は”つねに”他人の出来事」である。

だが、人は本来利己的であるから、それほど他人のことを考えている暇はない。

「人の目を気にする」と言われる日本人でさえ、1日の半分くらいは自分のことを考えて生活しているに違いない。

始終、他人のことを考えているのは赤ん坊の世話でつきっきりな母親くらいのものだろう。

この作品の主人公「私」は異国での非日常の体験によって”他人”への旧懐を強制した。

死者について考えることは、想い出を共有して死者と半ば一体化し、他人について徹底的に考えることである。

そして慢性的な日常に反し、他人に照らして「自分自身を考える」ことである。

それによって、生者の考え方や行動が変わるのなら、死者はまさに”胸のうちに生きている”といえる。

ディズニー映画『リメンバー・ミー』にもあるとおり、想い出されて生者に影響を与え続けるうちは本当の死ではないのかもしれない。

タイトルの「貝」に隠された意味

作品タイトルの「貝」はいったい何を表しているのだろうか?

作中で紹介されているのはこの一文だ。

帆立貝は、野宮にとって彼の場所に続く道標なのかもしれない。

すなわち、貝は生者と死者をつなぐ場所ということになる。『貝に続く場所にて』でも”死者の存在が感じられる”という。

それは安っぽい「霊感」という言葉でもなく、幽霊の目撃やポルターガイスト現象でもなく、映画『ゴースト/ニューヨークの幻』や『シックス・センス』のように死者が具体的に可視化されるわけでもない。

現実には「形見の品」という言葉があるとおり、ときに愛用していた品々をみて私たちは故人の想い出にふける。

生きている私たちはそうして死者の存在を感じるとき、なによりいっそう「生」について感じることができる。

コロナ禍が与えたもの

逆にいえば、ふだん何気なく生きていると、生の尊さやありがたみを感じることは少ない。

震災やコロナのようなとてつもない天災に直面してはじめて、人はふと生への感謝や、人間同士のつながりのありがたさをリアルに実感する。

時折訪れる非日常が、当たり前の日常がまるで当たり前ではなかったことに気づかせてくれるのだ。

誰しもが経験したように、パンデミックは世界中の時を止めた。

そして、せわしない時が止まった瞬間から異なるスピードで動いていた世界は久しぶりに同期した。

異国の地・ドイツでコロナ禍に直面した作者は時が急に止まったことで遠い記憶となっていた震災の記憶が呼び覚まされ、感傷的な思いが疼いたのだろう。

また、この作品の別の魅力は良い意味でのペダンチック(知識のひけらかし)であることだ。

作者の専門である西洋美術に対する深い造詣や、物理学者の寺田寅彦に対する思い入れが随所に挿入される。

興味のない人はストーリーと無関係な記述が鬱陶しいと思うかもしれないが、知的好奇心のある人なら「へーそうなんだ」と新たな知識を受け入れられるだろう。

作り物としてのストーリーを受容するだけでなく、実用的知識の恩恵を同時に得られ、その点も凝った文学表現にとどまらない、芥川賞にふさわしい重層的な魅力を与えている。

瑞々しい表現力

『貝に続く場所にて』で目を見張らされるのはその瑞々しく豊かな文章表現だ。

前述の通り、人の記憶はもろく、はかない。それに関する作者のレトリックに満ちた叙述は秀逸である。

記憶をさらって顔の像を何とか結び合わせても、それはすぐに水のようにくずれてゆく。それでも、断片を集めて輪郭の内側に押し込んで、つぎはぎの肖像を作り出す。その反復は、疼く歯を舌で探る行為と似た臆病な感覚に満ちていた。

誰にでも経験があることだが、長い年月を経て古びた記憶を必死で想い出そうとする主人公の心情が手に取るように伝わるだろう。

芥川賞文学らしく古風で堅い文体に思えるが、女性らしく身近でわかりやすい比喩を多用していてそれほど抵抗感なく読み進められるのも魅力だ。

美術と認知心理学の交錯

こうした印象的な表現は随所にみられるが、絵画の比喩を用いてやはり記憶について論じた箇所がある。

遠近法は記憶の中にも作用している。そしてその焦点に置いた映像は、他の記憶図の配置を変えてしまう。時間を重ねていけば、様々な消失点を設定し、自在に記憶を眺めることができる。しかし、私たちの中にある消失点は、どこまでもあの日に置かれてしまっているのもまた事実だった。

過去を振り返るとき、私たちはいつの時代のどの出来事を中心に据えるかによって、無意識のうちに他の出来事を(ある意味では都合良く)整理し解釈してしまう。

その言語化しづらい実感を絵画にたとえた説明は非常に明快でユニークだ。

主人公「私」の記憶と、西洋芸術専攻である作者自身の領域が見事に交差した部分であり、作者の本懐が表れた部分である。

まとめ

「武士道と云うは死ぬことと見つけたり」とは『葉隠』の有名な一節だが、これは”死を傍らにおいて生きることで初めて見えてくる世界がある”ということだ。

いきいきと生きるうえで”死の存在”が逆説的に必要だということを昔の人は直観的に分かっていた。

生と表裏一体にありながら、日常決して見えない”死”。

『貝に続く場所にて』はその越えてはいけないギリギリの境界線へといざなってくれるだろう。

この記事を読んだあなたにおすすめ!

『東京ディストピア日記』あらすじと感想【直木賞作家が記録する新型コロナの現実】

『東京ディストピア日記』あらすじと感想【直木賞作家が記録する新型コロナの現実】

書き手にコメントを届ける