何だろう、この小説は。

狐につままれたような気がして、でも納得したような気もして、よくわからない。

おそらくこの作品を読んで、最後の場面の解釈がよくわからないという感想をもつ人は多いように思う。

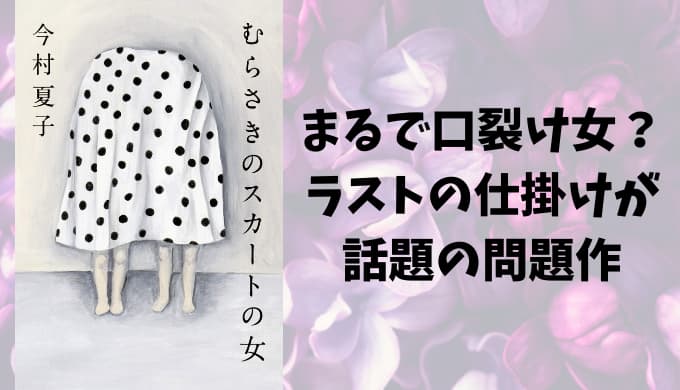

作者は2010年に太宰治賞でデビューした今村夏子さん。

2019年に3度目の候補作品となる同作で第161回芥川賞を受賞した。

もちろん私もこの作品の持つ独特の感性と結末に頭を悩ませた読者の1人である。

けれど「どうやら黄色と紫色は互いに補色関係にあるらしい」という話を知り合いの編集者の方に聞いてから、何だか少しだけこの小説の意味がわかったような気がするのだ。

この記事では作品のおすすめポイント(読みどころポイント)をご紹介していきたい。

目次

こんな人におすすめ!

- 今村夏子さんの世界観が好きな人

- 『むらさきのスカートの女』の解釈に悩んでいる人

- 「あれ、そこに居たの?」という言葉を言った/言われたことのある人

あらすじ・内容紹介

うちの近所に「むらさきのスカートの女」と呼ばれている人がいる。いつもむらさき色のスカートを穿いているのでそう呼ばれているのだ

「黄色いカーディガンの女」と自称する主人公の「わたし」は紫色のスカートを穿いた彼女と友達になりたいと思っている。

「むらさきのスカート」の女の黒髪はいつもパサパサのボサボサ、爪は真っ黒。

商店街の人込みをスイスイスイとすり抜けるのが得意で、好物のクリームパンを公園のベンチの定位置に座って食べる。

「むらさきのスカートの女」はこれまで会った誰かに似ているような気がするけど、それが誰なのか「わたし」にはわからない。

「わたし」は「彼女」と友達になりたいと思っている。

だから彼女の住所も行動範囲もここ1年ぶんの職場での勤怠状況もぜんぶ、知っている。

「むらさきスカートの女」は現在無職である。

友達になるには、まずは自己紹介をしなければならない。

そう考えた「わたし」は彼女を誘導し、自分と同じ職場に引き入れることに成功する。

むらさきのスカートの女は、「日野さん」というらしい。

しかし、「わたし」が「日野さん」の日常を覗き見るにつれ、職場では次第に不穏な噂が飛び交うようになっていく……。

『むらさきのスカートの女』の感想・特徴(ネタバレなし)

現実味のある世界と「非現実」の気持ち悪さ

「それがほんとなのよ」と浜本チーフはアメの包み紙をむきながら言った。

「見たの?」と塚田チーフ。

こちらはおかきの小袋を破った。リネン庫にしょうゆのにおいが広がった。

「見たって子がいるのよ、それも何人も」

小説の冒頭は、あらすじでご紹介した通り、まるで「口裂け女」のような都市伝説ふうの怪奇的な出だしから始まる(口裂け女は昭和の代表的な都市伝説である)。

怪奇現象が薄気味悪く感じる理由は、きわめて非現実的な出来事が、自分の生と地続きの現実に突如入り込んでくるからだ。

そこに人は気持ちの悪さを感じる。

小説では、登場人物同士のコミュニケーションが生き生きと現実的に描かれる。

パートの主婦たちのうわさ話、小学生同士の会話、中年男性の若い女性への軽口や、休憩室での従業員同士の会話。

会話のひとつひとつに既視感があり、どれも限りなく現実味を帯びている。

そこにコミュニケーションの枠外から無視できない声となって侵入するのが、「むらさきスカートの女」や「黄色いカーディガンの女」だ。

彼女たちはどう考えても、一般的な「常識」からすれば、風変りで常人の理解を超えた行動をとる人物である。

理解できない「非現実」的な人間の思考が読者自身の「現実」に入り込む気持ちの悪さ。

この違和感こそが作品のおすすめポイントのひとつだと思う。

でも、一体「常識」や「普通」ってだれが決めたのだろう?

みんなが好き勝手に押し付け合う「普通」を「普通」と呼ぶのだろうか。

このような作者からの問いかけが作中には散りばめられている気がした。

続いて、芥川賞の選評でも触れられた「語り手」の問題をご紹介していきたい。

一人称と三人称の混同が表す語り手の孤独

「いいんだってば、みんなやってるんだから、ほらあたしも」(……)「でも……」むらさきスカートの女は、なぜかオレンジを受け取ることを躊躇した。その視線の先を確かめるように、塚田チーフが後ろを向いた。「……ああ。いいの、いいの。この人は果物が嫌いなんだから」

続いてのおすすめポイントは「語り手の空白」だ。

芥川賞の選考委員である宮本輝さんは本作の選評で語り手の曖昧さを指摘しており、「正常と異常の垣根の曖昧さは、そのまま人間への迷宮とつながっている」と評価している。

作品では一人称の語り手「わたし」が全てを見通す「三人称の語り手」となる場面が多い。

おそらくこの小説が「よくわからない」と言われる理由のひとつは、小説の型を覆すこの手法に混乱した人が多いからだと思う。

語り手の「わたし」は一体どこからこの場面を見ているのだろう、と。

けれど、一人称と三人称の混同した「語り手の空白」はそのまま、周囲にいてもいなくても同じ人間として扱われる『語り手の孤独』を表しているように思えるのだ。

例えば現実の世界でも、複数人が集う中で何も喋らず、ただ愛想笑いを浮かべるだけの人物は、会話に参加していると言えるのだろうか。

「あの時お前いたっけ?」なんて宴席の後日に言われ空しくなったこと、ないだろうか。

「みんなで仲良く、みんなで楽しく」それはきっと素晴らしいことだ。

けれど、みんなのなかのみんなから弾かれた「わたし」の声は、その場にいない空洞となって作中に響く。

たとえば、以下の場面。

食堂の自販機のコーナーの横には、誰でも無料で飲めるほうじ茶の機械が置いてある。むらさきのスカートの女はいつもそれを飲んでいる。プラスチック製の湯飲みを両手で包み込むように持ち、少しづつお茶をすするむらさきスカートの女のところには、思えば、初日から誰かしらが声をかけに来ていた(……)お茶ならわたしも毎日飲んでいるのだが、そういう経験は一度もない。

作中で交わされる「むらさきスカートの女」と誰かの会話はほとんどが三人称で語られ、一人称の「わたし」は姿を消す。

すく近くに「わたし」はきっといるはずなのに。

時折「もしもし」と声をかけることさえあるというのに、わたしの存在を誰も気に留めない。

無銭飲食したって、ストーカーじみた行為をしたって、誰も気づかない。

<あなたには、わたしの声が、体温が、届いていますか>

あくまで推測に過ぎないが、今村さんは誰にも気にされない孤独な女性の心情を一人称と三人称の揺れを用いて表現したかったのではないか。

彼女の声をいちばんに聴いているのは、我々読者なのだから。

補色関係からの考察「むらさきのスカートの女」は誰なのか?

「むらさきのスカートの女と友達になりたい。でもどうやって?」

それを考えるだけでどんどん時間が過ぎていく。

最後に「補色関係」から作品を考えていきたい。

「補色」とは「それぞれ混合した際に無彩色を作ることのできる2色の有彩色のこと」を指す。

たとえば、赤の反対は緑、オレンジの反対はブルーというように、それぞれが互いを補い相乗効果を出す、と言われている。

黄色と紫は互いに補色関係にある。

よく読んだ人たちの間で言われることだが、ふたりは実は同一人物だったのでは、という指摘がある。

この記事ではネタバレをしないのでその真偽は追求しないが、ここまで作品を読んだ私としては「ふたりは別人だった」と結論付けている。

けれど、この2人は結果的に自身が判断や選択を誤った結果、招いた不運を互いに補うかのようにして物語は終結する。

「わたし」は念願叶い、むらさきのスカートの女の記憶にしっかり刻まれただろう。

また、作中でクライマックスの発端となる「ある事件」も作品の冒頭と作品中盤のチョコレートの箱についての会話を掛け合わせると、おそらく真相がみえてくる。

しかし、真実は誰にもわからない。

まわりが勝手に作り上げた「物語」が「真実」と信じ込まれていくだけだ。

それでも物語の最後では今まで誰の目にも見えなかった「わたし」が「むらさきのスカートの女」を内在化することで、はじめて他者から「触れられる」。

その場面に救いを見出したのは、きっと私だけではないはずだ。

「わたしとしてはまずはちゃんと自己紹介をしたいと思う。それも不自然ではない方法で。同じ学校に通う者同士なら、あるいは同じ職場に勤める者同士なら、それが可能だと思うのだ」

まとめ

ここまでおすすめポイントをご紹介してきたが、作品の解釈は、読んだ人のぶんだけあっていいと思う。

本文では紹介しきれなかったが、匂いや感触、視線など、細かなところも読んでいくと新しい発見がありそうだ。

時間をかけて、また何度でも読み返していきたい。

この記事を読んだあなたにおすすめ!

【2023年】最高に面白いおすすめ小説ランキング80選!ジャンル別で紹介

【2023年】最高に面白いおすすめ小説ランキング80選!ジャンル別で紹介

書き手にコメントを届ける