江戸時代が舞台の小説によく登場する長屋。

住人達は貧しくも互いを支え、時に明るさを醸し出す。

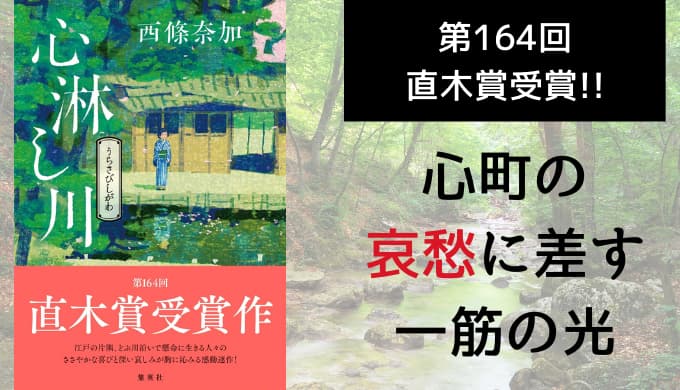

今回紹介する第164回直木賞受賞作『心淋し川(うらさびしかわ)』は長屋に住む住人達が主人公の連作短編集だ。

住人達の営みを少し垣間見てみよう。

目次

こんな人におすすめ!

- 時代小説が好きな人

- 直木賞受賞作品に関心がある人

- 最近落ち込む出来事に直面した人

- 派手さはないが穏やかな小説を好む人

あらすじ・内容紹介

根津権現の裏手、千駄木町の一角。

心川(うらかわ)という名の小さいどぶ川の両脇に、連なる四つ五つの長屋。

住人さえも境が分からないこの場所はまとめて心町(うらまち)と称された。

本書は心町に住む住人達を描いた連作短編集だ。

「心淋し川」は、苦しい家計のために苦手な縫い物を続けるが、思い人と添い遂げ、心町から出ることを願うちほの話。

「閨仏」は、青物商・大隅屋六兵衛(おおすみや ろくべい)に囲われたが、寵愛を失い、手慰みがわりに小さい木材を彫るりきの話。

「はじめましょ」は、根津権現の境内で、別れた女が口ずさんでいた手まり唄を唄う少女ゆかと出会った、飯屋を営む与吾蔵(よごぞう)の話。

「冬虫夏草」は、かつて三代続く薬種問屋の女将だったが、ケンカで足が不自由な息子・富士之助(ふじのすけ)を看病するため、心町に越した吉(きち)の話。

「明けぬ里」は、過去に身を置いていた根津の遊郭で売れっ子遊女だった明里に再会するようの話。

そして、最終話「灰の男」は過去に囚われた心町らしくない男、差配の茂十(もじゅう)の話。

「傍から見れば、まさに芥箱(ごみばこ)みてえな町ですがね。汚ねえし臭えしとっちらかってるし。それでもね、あの箱には人が詰まってるんでさ」

どぶ川の匂いが哀愁を漂わせるが、それでも最後には清々しさを感じさせてくれる物語。

『心淋し川』の感想・特徴(ネタバレなし)

流れないどぶ川と社会からはみ出した心町の人間

心町がある千駄木町。

今は谷中、根津と一緒に「谷根千」と呼ばれ、旅行系雑誌やメディアにも取り上げられる一帯であるが、当時はこの通りだった。

(千駄木町の裏手)根津権現の境内には町屋が許されていて、正式には根津社地門前というが、あけぼのの里という呼び名の方が通りがいい。色街としてなら門前町に大きく軍配が上がるのだが、居酒屋と料理屋の数は負けていないし、酌婦も多いときく。

(中略)

この門前町と南どなりの宮永町には岡場所がある。

吉原からすらも目の敵にされるという色街であり、遊女屋がひしめくように軒を連ねた通りは夜ともなれば淫靡な華やぎを増す。吉原からは下品との烙印を押されているようだが、遊び賃が安いだけに近在から男たちが群がる。

さらに心町を流れる心川は、川という名が付いているが、実際は流れが滞るどぶ川だ。

また遊郭を抱える門前町の近くにあるためか、心町には社会からはみ出した人間が集まる。

ちほは家を早く出たくても、父の仕事が長続きせず、貧乏から脱出できない。

りきは青物商が囲う四人の妾の1人だ。三十路を過ぎており、器量もかなり悪い。

与吾蔵は喧嘩っぱやい性格が災いし、料理屋を転々としており、今は兄貴分が残した四文銭(約50円)飯屋を営むが稼ぎは少ない。

吉は下半身が動かない我が儘息子からの八つ当たりを受け、近所からも息子の癇癪で苦情を受ける。

ようは遊郭から身請けされ、かつて客だった男と所帯を持てたが、旦那は博打に金をつぎ込みケンカが絶えない。

貧乏、妾、没落した者、元遊女など、心町には社会的に蔑まれる人間ばかりがまるで心川の吹き溜まりのように集まっている。

社会から蔑まされた人間たちが集まる心町と、どぶが吹き溜まり臭う心川。

人間も川も吹き溜まって流れ出ることがなく、淀みとなっていく。

それゆえ、心町の人間と心川の姿はどこか重なる上に、小説全体に哀愁が漂う。

哀愁の中にある一筋の希望の光

哀愁漂う小説は、どこか物悲しい。

しかし本書がただの悲しい小説だったら、直木賞を受賞しなかっただろう。

それぞれの話の最後には、一筋の希望の光が見えるのだ。

全編通して、登場人物達が下剋上したり、救いの手が差し伸べられるシンデレラストーリーは見られない。

だが、ちほは嫌みを言われながら続けた縫い物の仕事が、りきは手慰みに作った彫り物が、思わぬ希望の光をもたらしてくれる。

与吾蔵はゆかが唄う手まり唄を辿った先に、吉はどんなに嫌みを言われようと息子を守ることに、そして、ようは所帯を持ったことに、自分の生き方を見出だす。

もちろん、長屋の住人が置かれた状況は変わらない。

変わったとしたら、彼らの心持ちだろう。

全体的に哀愁が漂う小説だが、一筋の光が差し込んで終わるので、読後は清々しく感じられる。

最終話「灰の男」-心町に住む差配・茂十の話-

本書は短編集で各話主人公が異なるのだが、唯一、6話全編にわたり登場する人物が差配の茂十だ。

彼は最終話「灰の男」の主人公であり、読んでみると分かるのだが、この話は他5編とは趣が異なる。

住人たちから見た茂十は、顔は強面だが、穏やかで愛想が良く、呆けた爺さんの見舞いに毎日行くほど世話好きだ。

そして場末の差配にしては学がある。

それもそのはず。

茂十は町奉行所同心(江戸を警備する下級役人)の家に生まれ、八丁堀で育った男で、自らも同心だった男なのだ。

一方、今の茂十の職である差配は、所有者に代わって、貸家や貸地を管理する仕事を行う。

つまり、武士階級の男が務める職ではない。

しかも、この心町の差配は普通の差配と異なる。

差配や大家は、土地や長屋の持ち主たる、名主に雇われるものだ。けれど心町は、勝手に小屋を建て、長の年月のあいだに町の姿になった。

つまり心町には正式な名主がおらず、町をまとめているのは差配だけである。

そして、茂十の場合は自ら進んで心町の差配になっている。

他5編の主人公たちは生まれながらに貧しかったり、妾や遊女など立場が弱かったり、裕福な出自であっても没落したりと、仕方なく場末の長屋に住んでいるのだが、茂十は彼らと全く事情が異なる。

では、なぜ茂十はうら寂れた心町の差配になったのか。

詳細は本書に書いてあるのでここでは言わないが、彼の過去に答えがある。

私もこの話を読むまでは、心町の住人のように、世話好きで真面目な差配としか映らなかったが、茂十は過去に囚われていると感じた。

先に他5編の主人公たちは置かれた立場と心川の吹き溜まりが重なると前述したが、茂十の場合は、過去への囚われが心情的に吹き溜まりとなって、心川と呼応しているように感じる。

心町らしくない茂十だが、吹き溜まりを抱えている点では、彼も心町の人間なのかもしれない。

そして茂十もまた、あることをきっかけに囚われていた過去から、少しずつ歩み出そうとする。

その姿にも清々しさが感じられる。

まとめ

茂十が前任の老差配から引き継ぐ際、心町の場所柄を説明されたセリフが印象的だった。

「生き直すには、悪くねえ土地でさ」

流れが滞るどぶ川を抱え、お世辞にも綺麗とは言えない心町が、なぜ生き直すのに悪くない土地なのか。

その理由の一つには、心町が遊郭を抱える門前町の近くでありながら、人間の強欲さや卑猥さ、そして犯罪の匂いが感じられないことがあると思った。

多少の近所トラブルはあるが、住民の生活は慎ましくささやかだ。

心町には社会から蔑まされた人間が集まっているが、蔑みの目で見られてきた人間だからこそ、欲が少なく穏やかに生きようとする。

それゆえ、心町はしがらみから離れて生きられる場所なのかもしれない。

だから、生き直すのに悪くない土地なんだろう。

本書は時代小説に多い捕物帖のような派手さはない。

だが、哀愁の中にも希望の光が見えるので、心穏やかに清々しく読み終えられる。

この記事を読んだあなたにおすすめ!

意外と知らない?江戸時代の遊女の実態【姐さんと一緒、浴場は大賑わい】

意外と知らない?江戸時代の遊女の実態【姐さんと一緒、浴場は大賑わい】

書き手にコメントを届ける