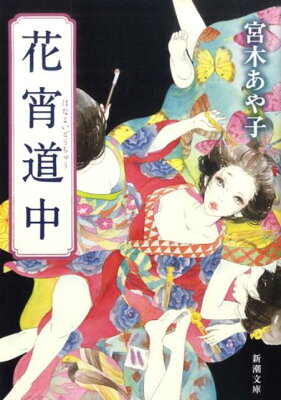

花魁は花より先がけると書く。

花より艶やかに匂い立ち、男を魅了する花魁が座して手招く花街には、ロマンを感じないだろうか。

女人禁制の大門のむこうに広がるのは豪華絢爛な別世界、男の極楽にして女の地獄。

……というのが通説だが、実際の遊女たちがどんな生活をしていたかはあまり知られていない。

今回は宮木あや子の小説『花宵道中』から、意外と庶民的な遊女たちの暮らしぶりを見ていきたい。

焼け出されたらお引越し

本作の第一話において、主人公の朝霧たちは吉原を焼け出され、大門外の長屋に引っ越す。

火事と喧嘩は江戸の華だが、女の園である吉原も事情は同じで、遊女による付け火が頻発していた。

辛い仕事に耐えかねて放火した遊女もいれば、火消しのどさくさに紛れて出奔を図った遊女もおり、動機は千差万別。

情夫会いたさに火を放った、なんていう話もある。

遊女の引っ越しは仮宅と言われ、江戸市内の料理屋や茶屋、民家などに下宿して仮営業したらしい。

なんと、これが大繁盛。

江戸市内にあって便もよく、吉原に敷居の高さを感じていた客も気軽に立ち寄れるとあって、売れ行きは上々だったらしい。

物珍しさがプラスに働いたのだろうか。

せっかく吉原の外に出れても大忙しときては、遊女にとってどちらが幸いかわからない。

お歯黒どぶは身投げの名所

明暦の大火の後、浅草寺裏の日本堤に移転した新吉原は、大門・お歯黒どぶ・仲の町の三層構造に分かれていた。

お歯黒どぶの幅は約9メートルあり、常に汚水が流れていた為、遊女の逃亡を防ぐ目的もあったらしい。

『花宵道中』でもお歯黒どぶから遊女の死体が上がっている。

遊女の暮らしは辛い。

惚れた男と添い遂げられることは稀で、年季明けまでもたずに性病や疫病に蝕まれ、あたら若い命を散らす遊女も多くいた。

遊女の平均寿命が22.7歳と聞けば、その過酷さが伝わるのではないか。

人生50年と言われた当時の価値観に照らしても薄命だ。

もし自害を選ぶなら、廓のすぐ近くに張り巡らされたお歯黒どぶは好都合。

大門とお歯黒どぶは遊女を物理的に囲い込む象徴でもあった為、ここに身投げするのは当て付けに近い気持ちもあったのかもしれない。

なんにせよ、生きて越えられないお歯黒どぶに飛び込まざるえないほど追い詰められた遊女の心情を思うとやりきれない。

絶望に暮れた遊女は、お歯黒どぶの澱みに自分の将来を見てしまったのだろうか。

姐さんと一緒、浴場は大賑わい

花街には銭湯がある。

仕事前の遊女はここに通い、行き帰りは朋輩と、浴場では他の廓の遊女とのお喋りを楽しんだ。

花街の浴場は遊女の社交場であり、噂好きな女たちの情報交換の場としても機能していたのだった。

廓に内風呂がある場合はそこを使うが、上下関係から来る譲り合いの煩わしさを避けて銭湯にでかける者も大勢いたらしく、女だらけの芋洗いといった光景を描いた浮世絵が伝わっている。

本作でも緑と三津が銭湯に通っているが、糠袋をアレンジしたお手製のスポンジを貸し借りしたり、帰り道にちょっとした甘味を嗜んだりと、姐女郎と妹分の仲良しぶりが微笑ましい。

この記事を読んだあなたにおすすめ!

時代小説おすすめランキング10選【かつての時代をともに旅する一冊】

時代小説おすすめランキング10選【かつての時代をともに旅する一冊】

書き手にコメントを届ける