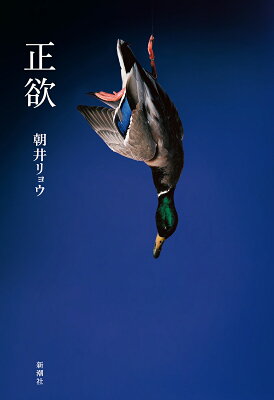

私たちが生きる社会は複雑だ。世の中には「多様性」という言葉では言い表せないほど、様々な考えや趣味嗜好がある。そのことを改めて教えてくれたのが『正欲』だ。

私たち一人ひとりが考えなくてはならない問題が詰まっている内容に多くの読者は戸惑うだろうが、だからこそ広く読まれるべき一冊である。

目次

こんな人におすすめ!

- どれほど親しい人にも言えない秘密がある人

- これからの時代は「多様性」が大事だと思っている人

- 一人ひとりが幸せになるために必要なことを考えたい人

あらすじ・内容紹介

2019年7月、ある男が男児のわいせつ画像を撮影した児童ポルノ事件の容疑者として逮捕された。

大企業の社員であり、妻帯者であったその男は容疑を否認しながらも「わけのわからない主張を繰り返している」ため「精神鑑定に持ち込むつもりなのかもしれない」と報道されている。

物語は、事件が起きる1年以上前から始まる。

不登校になってしまった子どもの父親、男性に恐怖を抱く女子大生、寝具店の平凡な女性店員。これら3名の主人公はそれぞれ秘密を抱えながら生きていた。

そのなかで訪れる様々な人々との出会いや全く異なった価値観との触れ合いが、自分の秘密への考え方を少しずつ変えていく。

そして、彼らの人生を追っていくなかで明らかになるのは、「わけのわからない主張」と報道された児童ポルノ事件に隠された切ない真実だった。

『正欲』の感想・特徴(ネタバレなし)

新しい価値観と古い価値観の間で揺れ動く親心

「ニュー・ノーマル」や「新しい働き方」という言葉に象徴されているように、現代ではこれまでの価値観が目まぐるしく変化している。

その変化による戸惑いを生々しく描いているのが本書の魅力の1つだ。

主人公の1人・寺井啓喜(てらいひろき)の物語には、そんな戸惑いが特に色濃くあらわれている。

彼の一人息子・小学生の泰希(たいき)は不登校だが、あることをきっかけに友人とYouTubeチャンネルを開設し、動画投稿をはじめる。

有名な小学生インフルエンサーに感化された泰希は自身のチャンネルのなかで

『僕たちは今、学校に通っていません! だけどそれは本当によくないことなんでしょうか?』

『子どもは全員学校に通うべき? そんな考えはもう古い!』

と叫ぶ。

一方、啓喜は泰希に次のような思いを抱いている。

繊細な我が子をもう一度学校に戻すことを酷に思う気持ちは、啓喜にもある。ただ、同じくらい、このまま自宅という絶対的に安全な空間の中で泰希が守られ続けていいわけがないという焦りもある

父親としての泰希への気持ちや戸惑いは、大人であれば理解できる部分はあると思う。

時代は変化し、価値観は更新されるかもしれない。けれど、変化させる役を担うのは自分の大切な人であって欲しくない。

なぜなら大人になるほど、「これまでの価値観」や「常識」を覆すことがどれほど難しいかを知るからだ。

必要以上の苦労をさせたくないから、「新しい考え」に飛びつくよりも慣れ親しんだ「古い考え」に沿って、なるべく人と似たようなルートを歩んでほしい。人よりも難しい人生を歩むことはない。そう思うのは自然だと私は思う。

そんな啓喜が、父親が抱いている価値観とどのような折り合いをつけていくのかは本書に譲る。

だが、彼らの結末にどのような感想を抱くことになっても、そこで描かれている戸惑いは他人事とは思えないはずだ。

「正しさ」への確信が生む危うさと「おめでたさ」

「正しさ」への確信ほど、危ういものはない。

女子大学生・神戸八重子(かんべやえこ)の振る舞いは、私たちも陥りがちな「正しさ」による危うさを読者に示す。

学際の実行委員である八重子は友人のよし香、先輩の紗矢(さや)と共に『ダイバーシティフェス』の企画・運営に携わっている。

『ダイバーシティフェス』には「外見を競わせることでルッキズムを助長するミス・ミスターコンテストを廃止するだけでなく、多様性を称える祝祭の場を設ける」という意図がある。

異性に対する恐怖や男女の恋愛に対する苦手意識がある八重子は、それだけにこの「多様性を称える」企画に積極的だ。

ドラマが得意ではない。そこにほぼ必ず顔を出す恋愛要素に触れるたび、そこから派生する様々な出来事への苦手意識を再認識させられてしまう。〝恋愛感情によって結ばれた男女二人組〟を最小単位としてこの世界が構築されていることへの巨大な不安が、そっと足のつま先に触れるのだ

八重子が肯定している「多様性」は、現代社会で広く「正しい」と思われている。

しかし読者は、八重子たちが「正しい」と確信している「多様性」に疑いのまなざしを向けるだろう。なぜなら本書の冒頭部分には読者への警告のような次の一節があるからだ。

多様性、という言葉が生んだものの一つに、おめでたさ、があると思います。(…)清々しいほどのおめでたさでキラキラしている言葉です。想像を絶するほど理解しがたい、直視できないほど嫌悪感を抱き距離を置きたいと感じるものには、しっかり蓋をする。そんな人たちがよく使う言葉たちです

本書を読み進めるなかで、八重子たちの振る舞いに「危うさ」や「おめでたさ」を覚えないのだとすれば、読者は手痛いしっぺ返しを受けることになるだろう。

私たち自身も身につまされる彼女たちの「危うい」振る舞いについては本書を手に取って確かめてもらいたい。

「多様性」の本当の意味とそれが取りこぼしてしまうもの

「多様性を認める」という言葉には考えなければならない課題が隠されている。このことを暴いたのが、主人公の1人で寝具販売員の桐生夏月(きりゅうなつき)の話だ。

人には理解してもらえない欲望を抱いて生きてきた夏月は、「多様性」について次のように思う。

多様性とは、都合よく使える美しい言葉ではない。自分の想像力の限界を突き付けられる言葉のはずだ。時に吐き気を催し、時に目を瞑りたくなるほど、自分にとって都合の悪いものがすぐそばで呼吸していることを思い知らされる言葉のはずだ

誤解を恐れずにいえば、夏月は「多様性」の枠外にいる人物だ。

それゆえに彼女は、社会の「当たり前」を受け取ることができずに孤独を抱えなければならなかった。

学校でも職場でも聞こえてくる女子同士の猥談、テレビをつければ流れてくる新しい価値観がどうとかいう特集。誰にでも降りかかるそれらを当たり前のものとして受け取ってみたい

「多様性」という言葉に夏月がどれほど傷つけられてきたのかにも注目したい。私たちは普段「多様性」という言葉を「良いもの」として使っているが、夏月の次の一言に表れているのは「多様性」から爪弾きにされた人の深い絶望だ。

なんで世間がいうマイノリティにすら当てはまらないんだよ

夏月の人生の結末は本書に譲るが、この話は読者自身に「ではどうするべきなのか?」という課題を明らかにしたものだと思う。

「多様性」という言葉が「想像力の限界を突き付けられる言葉」であるならば、本当の意味での「多様性」とはどういうもので、どのように目指し、付き合っていくべきなのだろうか。

このことにしっかりとした答えを持ち合わせていないのであれば、「多様性」という言葉をうかつに使うことができないと、本書を読み終わった人は私と同じようにそう感じるはずだ。

まとめ

価値観や常識の変化が激しく、誰もが不安になりがちな時代だからこそ、「新しい」ものに対応できることや「正しい」ものを見抜けるというのは、自分の能力に自信と安心感を与えてくれるのだろう。

そんな自信と安心の証明のために「新しい」ことや「正しい」ことを私たちは強烈に欲しているのかもしれない。

しかし、そんな欲が「多様性」という言葉を都合よく捻じ曲げてしまっていることがある。

「多様性」を、私たちが好む「新しい」や「正しい」という価値観の犠牲にしてしまうことに気を付けなければならない、と本書は警告しているのだと筆者は思う。

この記事を読んだあなたにおすすめ!

【2023年】最高に面白いおすすめ小説ランキング80選!ジャンル別で紹介

【2023年】最高に面白いおすすめ小説ランキング80選!ジャンル別で紹介

書き手にコメントを届ける