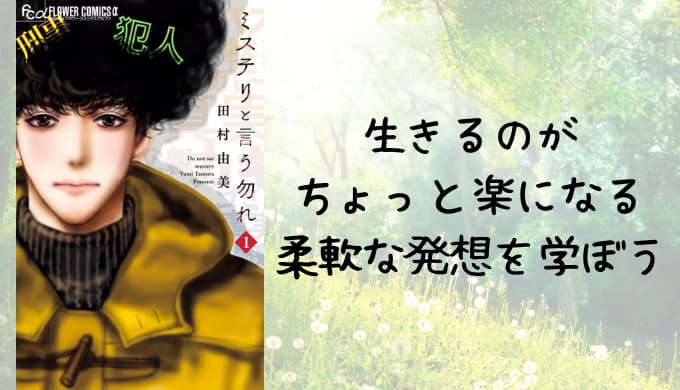

田村由美の『ミステリと言う勿れ』は天然パーマがトレードマークの大学生・久能整が、ただひたすら喋り倒すだけの漫画だ。

本作には「知らなくても別にいいけど知っていると生きるのが楽になるかもしれない」、発想の転換点が詰めこまれている。

今回は『ミステリと言う勿れ』を参考に、柔軟な発想を学んでいきたい。

徘徊はするもの、よって徘徊してもよし

整はバスジャックに遭ったことがある。

他にすることもないバス車内は整への人生相談で盛り上がるのだが、乗客の1人が「徘徊癖があって大変」と介護している祖父の愚痴を漏らした際に、整は海外の養老院の例を引く。

くだんの養老院は周囲の土地をまるごと買い占め、利用者のおじいさんおばあさんが村の端から端まで出歩いても、シームレスに見守れる体制を作り上げた。

村在住のスタッフとも連携がとれ、利用者のお年寄りは緩やかな監視のもと、好きなだけ出歩くことが許される。

万一危ない方向に逸れそうになれば、散歩中を装ったスタッフがさりげなく送っていく。

危険だからと外出の権利を取り上げ禁じるのではなく、徘徊はするものとして村ぐるみで安全な環境を整える。

脳機能の衰えによる認知症は避けられない。

閉じ込められるのが嫌な人もいる。

ならば周囲と協力し合って、好きなだけ徘徊させてあげたらどうだと整は諭すのだ。

どうだろうか、介護の経験がある人はちょっと気持ちが楽になりはしないか?

大前提として土地を買い占める資金がなければ実現困難な提案だが、「誰でもいずれはそうなるのだから、皆で緩く繋がって見守るのもアリでは?」という柔軟性は見習いたい。

「だれかの報いを受けて死ぬ人はいない」

あるエピソードにて、整は入院中の老人と出会い、彼の告白の聞き手となる。

その老人は過去にあやまちを犯し、妻や友人が早くに死んだのは自分の罪の報いを受けたからだと嘆くのだが、整はこれをばっさり否定する。

「奥さんはあなたのおまけでもなんでもないので ただ普通に生きて死んだんだと思いますよ」

罪を犯した本人が罰されるならいざ知らず、何故その事実を知り得ず、関与すらしてない人間が報いを受けねばならないのか?

老人の妻は彼の付属物でも何でもないのだから、その長短に関わらず、当たり前に人生をまっとうしたのだと整は告げる。

私たちはよく「報いを受けた」と口にするが、その報いとやらがただ近くにいるだけの他者まで巻き込むのは不条理の極み、まさしく「報いを受ける」人間中心の傲慢な考え方だ。

日頃なにげなく使っている言い回しがどれだけ自己本位なものだったか、整の一言で思い知らされた。

選択肢をストックすることで生まれる可能性

整は教育学部の学生であり、小学校の先生をめざしている。

彼の将来の目標が判明した瞬間、なぜ彼が色んな情報や雑学を仕入れ、あらゆる物事に対し柔軟な見方を心がけていたのかストンと腑に落ちた。

頭と心が柔らかな子どもは、人の手で捏ね回されてやがて固まる粘土のように、偏った考えすら受け入れてしまうものだ。

整は将来自分が教えるかもしれない子どもたちの為に、できるだけ多くの選択肢をストックしているのではないか。

何も生徒だけに限らない。部下や子供でもいい。

もしあなたがいい大人なら、「これは絶対こうだから」と頭ごなしに決め付けるのはちょっと待った。

否定的な、あるいは肯定的な一面だけを取り上げるのではない。

「こんな見方もありますよ」とそっとさしだすことで彼らの目の前が開けるのなら、ネットに本に映画にドラマ、あらゆる媒体で雑駁なトリビアを集めておくに越したことはない。

もちろん自分の知識にもなる。

物事を多面的に見る姿勢はとても大事だ。

正面だけ見ている時は気付かなくても、裏っ返せば新しい可能性が生まれるはずだから。

この記事を読んだあなたにおすすめ!

ゴーイングマイウェイに映画を楽しむには?自分の「好き」に正直であれ

ゴーイングマイウェイに映画を楽しむには?自分の「好き」に正直であれ

書き手にコメントを届ける