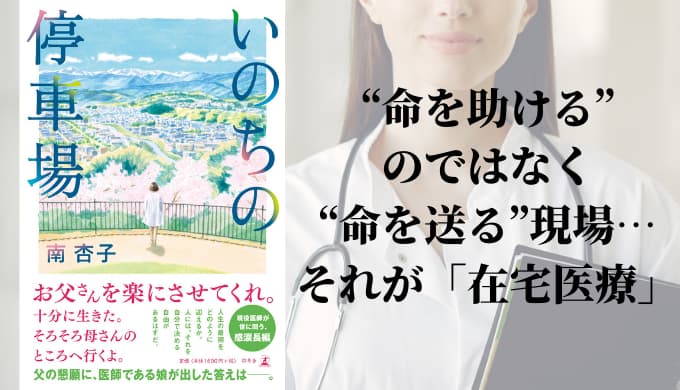

俳優・伊勢谷友介の逮捕により、一時公開が危ぶまれていた映画『いのちの停車場』。そんな不純なきっかけから原作の小説を手に取ってみたのですが、これが思いのほか“医療現場の深み”について考えさせられました。

物語の主人公は、東京の救急救命センターで働いていた62歳の医師・白石咲和子。

ある事情から長年勤めていた大学病院を辞め、地元で訪問診療の医師になるところから物語は始まります。

今まで救命医として向き合ってきた人々は、生命の危険が迫っている救急患者たち。一方これから診療に伺うのは、家で生活できる患者ばかりです。

しかも訪問するのは1日わずか5軒。

1時間で10人の外来診療をこなしたことのある彼女から言わせれば、在宅医療がどれほど簡単に思えたことでしょう。

そりゃあ咲和子だって、

「本当に、たった五人でいいんですか?」

と再確認してしまいますよね。

しかし少ない数字には、いつだって裏があるもの。

案の定咲和子も、“1日5軒はキツい…”とすら思う在宅医療ならではの困難に直面することになります。

彼女が最初に訪ねたのは、86歳の女性・並木シズ。

当たり前のように治療を施そうとすると、夫の徳三郎は以下のように述べます。

「無駄なカネは使わなくていい。これでいいがや。」

「もういい、もういいって。血圧なんて測ったって、薬も買う金もないし。」

もし自分が咲和子の立場だったらどう思いますか?

私だったら恐らく絶句すると思います。同時にどうしたらいいかわからなくなるでしょう。

だって医者として今まで当たり前にやってきたことが、徳三郎にとってはただの“迷惑”でしかなかったわけですから。

“じゃあさようなら”で話が済めばいいですが、事はそんな単純な話でもなく…。

下記の文章は、シズの最期を看取った咲和子の心情です。

病院では見えなかった真実が、実際に患者の生活の場に行くことで、初めて目に入ることがある。最初は冷たい夫にしか見えなかった徳三郎は、妻の死を前にうろたえていた状態だったのだと気づかされる。最後まで家族といい時間を過ごせるよう、何が足りないのかを見つけて埋めなければ在宅医療はうまくいかない。

私が思うに、在宅医療は常に“死”と隣り合わせ。

ここは“命を救う現場”ではなく、あくまで“命を送る現場”なのです。

“治す医療”と対極にあるからこそ、今までの常識は一切通用しません。

これって医者という大きな枠組みの中で考えると、かなり異質な存在ですよね。

私たちが思い浮かべる医者の定義とは、全て真逆に位置するんですから。

患者の命を救うことだけが医者の使命ではない。

同作を読むと、そう思えてならないのです。

しがないサラリーマンが小説『いのちの停車場』(幻冬舎)を読んだら… 想像以上に奥深い医療現場の深みにハマりました。

この記事を読んだあなたにおすすめ!

独身男、思わず感極まる!? 新聞投稿に綴った夫婦の軌跡『感謝離 ずっと一緒に』

独身男、思わず感極まる!? 新聞投稿に綴った夫婦の軌跡『感謝離 ずっと一緒に』

書き手にコメントを届ける