あなたは怪談が好きだろうか。

私個人は和式トイレから青い手が出てこないか、花子さんとうっかりニアミスしないかびくびくしていたクチだが、それはそれとして小学校の図書室にあった『学校の怪談』シリーズを読み尽くす程度には怪談好きな子どもだった。

でもなぜ花子さんは全国に分布してるの?どれが本体?と聞かれたら答えられない。遺憾である。

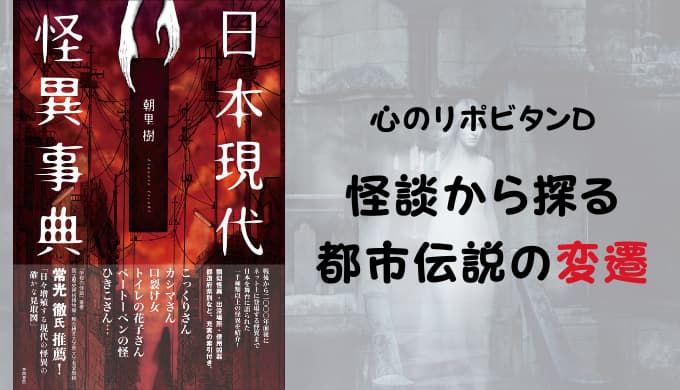

今回は『日本現代怪異辞典』から、都市伝説の変遷を辿っていきたい。

怪異の類似性。花子ファミリー総出演!?

『日本現代怪異辞典』とはタイトル通り日本全国の怪談や都市伝説を集めた本である。

オカルト、ホラー系の創作をしているならぜひ手元においてほしい質量を兼ね備えたハンドブック(というには分厚く重い)。

本書における花子さんの項はなかなかすさまじいことになっている。

というのも、「花子さん」「花子さんのお母さん」「花子さんのお父さん」「花子さんのおじいさん」「花子さんのおばあさん」がずらっと並んでいるからだ。

殆ど花子ファミリー総出演である。

さらには「花子さんのハンカチ」「花子さんの右手首」まである。

おそらく「花子さん」を親記事(親怪談?)にして派生したのだろうが、怪異がどんどん広がっていくのは面白い。

何故かまったく別の場所に同じような怪談が伝わっている事は少なくないが、これは雑誌や口コミが一役買ったのかもしれない。

転校生や転勤した教師が伝えたとも考えられる。

人の噂も49日、もとい75日。

無から有を生み出すより既にあるものにアレンジを加えた方がリアリティを帯びるのは、創作の本質かもしれない。

時代性を反映して。怪談とインターネットの相性は抜群

インターネットや携帯の普及とともに不幸の手紙は不幸のチェーンメールへ進化した。

コトリバコや禁后はじめ、2ちゃんねるのオカルト板発ネット怪談も賑わっている。

不幸の手紙がチェーンメールへと変化したのは、その方がより大勢に不幸を拡散できるからだ。

今のご時世、肉筆で手紙を書く行為そのもののハードルが高い。

メールならワンクリックで送信可能、それも複数に同時に送れるとあって、不幸の手紙も0と1の配列に化けるのも納得である。

ネット怪談が流行ったのも、シェアしやすいのが一因にちがいない。

面白いものを見付けたら人はだれかに教えたがる。

URLをコピペしてSNSやブログに貼るだけなら手軽だし、なんならシェアボタンを押すだけでいい。

即時性と拡散性に重点をおけば、インターネットと怪談は案外相性がいいのである。

非日常を愛する心

花子さんのようなオーソドックスな怪談も、コトリバコや禁后に代表されるネット怪談も、根底に共通するのは怪異を求めてやまない人の心だ。

職場と自宅の往復でうんざり。

子どもは塾や習い事で忙しい。

マンネリ化に嫌気がさした人々は非日常を求め、憧れる。

できれば日常からかけ離れた話がいい、とびきり刺激的で目の覚めるような衝撃を与えてくれるともっといい……。

怪談とは心のリポビタンDなのである。

この記事を読んだあなたにおすすめ!

ホラー小説おすすめランキング14選+怪談集【あなたの怖いモノはナニ…?】

ホラー小説おすすめランキング14選+怪談集【あなたの怖いモノはナニ…?】

書き手にコメントを届ける