世界には数々の名画がある。

神話や伝説をテーマにしたものや実在の人物の肖像画、見ているだけで昇天してしまいそうな宗教画や壮大なスケールの歴史画。

挙句に絵描きがサイケデリックな妄想をぶちまけた、なんだかよくわからないものまで人間の業の深さを感じずにはいられない。

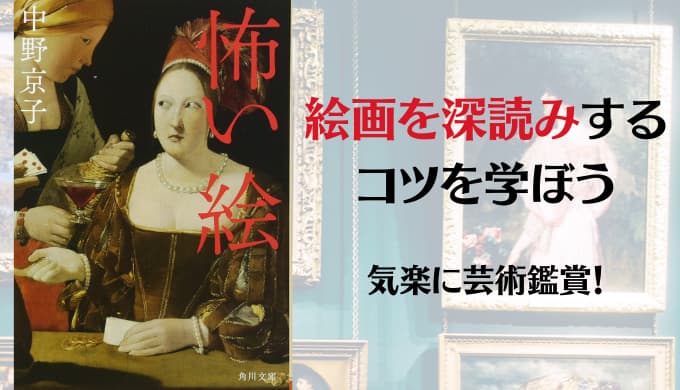

今回は中野京子の『怖い絵』から気楽な芸術鑑賞の仕方と、絵画を深読みするコツを学んでいこう。

ポイント1:モデルに興味を持とう

ポール・ドラローシュの「レディ・ジェーン・グレイの処刑」は、16歳で散った悲劇の王妃、ジェーン・グレイの処刑シーンを描いたものだ。

中野京子は本作において、純潔の白を象徴するドレスを纏ったジェーン・グレイと背景のコントラストを絶賛している。

白い布で目隠しされていても美しさが伝わる少女が、今から首をはねられようとしているのだから、「この子はだれ?どうしてこんなことに?」とぐっと引き込まれるはずだ。掴みは完璧。

芸術鑑賞だからって身構える必要はない。

「この人なんか気になる……」と思ったら足を止めてじっと覗き込む、それでいい。

目は口ほどに物を言い、人生は顔にでる。

もしあなたが、絵に描かれた人物の顔やたたずまい、あるいはそれらすべてをひっくるめた存在感としかいえないものに強く引き付けられたなら断言しよう、きっと運命だ。

絵に呼ばれたのだ。

モデルが判明しているならネットや本で深堀りするもよし。

歴史上の有名人は高確率で小説や漫画、映画やドラマになっているから、美術館で一目惚れした相手の背景を楽しみながら知ることができるぞ。

ポイント2:エピソードに興味を持とう

ブリューゲルが描いた「ベツレヘムの幼児虐殺」は、馬に乗った役人たちが身も世もなく泣き縋る村人の家禽を取り上げ、槍で突き殺す様子を描いた絵だ。

なんでこれが幼児虐殺?って思ったそこのあなた。

実はこの作品、後世になってから子どもたちがガチョウやイノシシに描き変えられたのだ!

さすがに幼児虐殺は刺激が強すぎると思ったのか、体制批判を疑われて描き直しせざるをえなかったのか……真相は不明。

ぱっと見、のどかな田舎の景色でも、乾いた塗料の下にはおぞましい真実が隠されている。

作品のテーマに選ばれた事件や歴史上の出来事を調べるうちに、「この絵は王妃への貢ぎ物の予定だったけど、結婚が破談になって急遽花嫁の顔が修正された」とか、芋蔓式に新事実が判明していくのは快感だ。

たまには名探偵になりきって、絵画と向き合うのも悪くない。

ポイント3:画家の精神世界に興味を持とう

「悪しき母たち」は堕胎をテーマにした絵だ。

これだけでもちょっとぎょっとするが、実物はさらにエグい。

中野京子はジョヴァンニ・セガンティーニの生い立ちに言及し、彼が「悪しき母たち」を描いたのは幼い頃に亡くした母への複雑な愛憎に起因すると述べる。

画家の精神と作風は密接にリンクしている。ルドンがいい例だ。

不幸な子供時代を送ったルドンは、当初モノトーンの陰鬱な作風で孤独な怪物たちを描いていたのだが、精神が安定したのちは格段に色数が増え、夢のように美しい幻想を花開かせていった。

早い話、絵を見れば画家の心がわかる。

じっと絵を見るのは画家の目を覗くのと同じだ。

目には嘘偽りない感情が表出する。

私たちは画家が生涯にわたり描き続けた作品を鑑賞することで、彼らの精神がどのように荒廃していったか、その反対に癒されていったかの流れを把握できる。

1人の人間の人生を追体験できるなんて、VRより刺激的かも?

この記事を読んだあなたにおすすめ!

『ざんねんないきもの事典』あらすじと感想【奇跡の生き物たちにもっと愛着が湧く!】

『ざんねんないきもの事典』あらすじと感想【奇跡の生き物たちにもっと愛着が湧く!】

書き手にコメントを届ける