ミステリー小説には探偵と助手がセットで登場する。

大半の場合、名探偵がキレ味鋭い推理を披露し、助手がその引き立て役になるものだが、二人一組のバディだからこそ解決に導けた事件もあったり。

ともすれば探偵の方が助手に依存してるのでは……と疑わせるエピソードにも事欠かない。

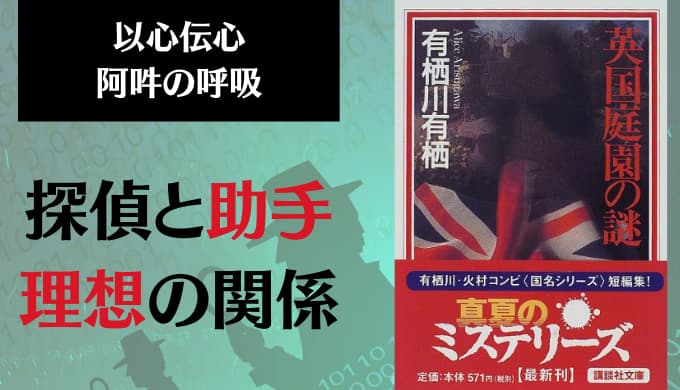

今回は有栖川有栖の『国名シリーズ』から、探偵と助手の理想の関係を考察していきたい。

夫婦漫才のような阿吽の呼吸。助手こそ探偵の最大の理解者

国名シリーズでバディを組むのは犯罪心理学の准教授・火村と、推理作家のアリスだ。

彼らは大学の同期であり、現在に至るまで続く腐れ縁の間柄。

火村が事件現場に赴く際は、アリスも取材がてら付いていく。

火村とアリスの掛け合いはとてもテンポがいい。

以心伝心阿吽の呼吸、殆ど夫婦漫才だ。

だてに十数年付き合ってない。

火村は割と毒舌家なので、警官や被疑者との会話で敵を作りがちなのだが、アリスがすかさずフォローに入り、場を和ませている。

名探偵はしばしば独断専行に走るものだ。

点と点を繋いで線にするものの、その道筋を説明する手間を省いて解を急ぐ彼らの言動は時にエキセントリックで、常人の理解を得られにくい。

だからこそ、助手が通訳を買って出る。

頭がキレすぎるが故にコミュニケーション不全をきたす探偵と周囲を繋ぎ、意志疎通を円滑化するのも大事な仕事。

探偵と助手の会話が夫婦漫才にたとえられるのは、助手こそ探偵の最大の理解者で、彼らの言葉を正しく伝えられるからだ。

助手の一言からインスピレーションを得る探偵

助手が引き立て役に徹するとは限らない。

捜査に行き詰まった探偵が助手のなにげない一言からヒントを得、事件を一気に解決するパターンも多い。

探偵はけっして助手を蔑ろにしない。

普段馬鹿にしているように見えても、その言葉には常に耳を傾け、インスピレーションを授かっている。

この場合、助手はまったく無自覚できょとんとしていることが多い。

そこは腐っても助手、探偵の捜査に同行するうちに無意識下で何かを掴んだとポジティブに解釈すべし。

助手とは探偵が行き詰まった時に助言を与えてくれる存在だ。

助手の発言によって捜査が進展した探偵は大いに喜び、感謝を示す。

アリスもぽろっとこぼした言葉を火村に褒められ動揺するが、名探偵の死角を別の視点から補ってくれる助手の存在は、ミステリー小説に欠かせないものなのだった。

事件から得た事を話し合って感情処理

理解は無理でも共感は可能でありたい

これは犯人に対するアリスのポリシーだ。

アリスと火村は事件後に2人で話し合い感情を整理する。

火村が捜査に加わった事件の中には常人の想像をこえたもの、猟奇的なものも含まれ、アリスがショックを受ける事も少なくない。

探偵と助手は2人でいることでバランスをとっている。

凄惨な事件に常に立ち向かわねばならない探偵はその過程で心をすり減らし、感情が死んでいく。

大前提として不感症にならなければ数はこなせない。

非業の死を遂げた犠牲者や壮絶な過去を背負った犯人に、いちいち同情していたら身がもたない。

助手はそんな危なっかしい探偵を支え、事件後に感じたことを話し合い、互いの感情をろ過していく。

探偵の一番近くにいるのは助手で、助手の一番近くにいるのは探偵。

ともに事件の一部始終を見聞きし、真相に辿り着いたからこそ、忌憚ない意見を述べ合って「共感」が可能なところにまで持っていく。

冒頭に挙げたのは犯人へのスタンスだが、探偵と助手の間柄にも同じことが言えるのではないか。

誰より早く真相に辿り着き、犯人の動機を知り得る事で生じる葛藤は凡人にわかりっこないが、ならばせめてその孤独に寄り添いたい。

探偵にとって、自分の苦悩に共感してくれる助手の存在は何にも増して得難いものなのだった。

この記事を読んだあなたにおすすめ!

有栖川有栖おすすめ小説13選【炸裂するロジックにひたすら酔え!】

有栖川有栖おすすめ小説13選【炸裂するロジックにひたすら酔え!】

書き手にコメントを届ける